Hace dos siglos debutaron los Granaderos a Caballo, al batir a los realistas junto a una barranca del Paraná. Fue un combate pequeño, pero tuvo significativas consecuencias.

“Febo asoma, ya sus rayos/ iluminan el histórico convento”, empezaba la marcha que todos los escolares argentinos corearon durante muchas décadas. No sé si todavía lo hacen, pero sí que sus marciales acordes -fue compuesta por Cayetano Silva y Javier Benielli– figuran en el repertorio de muchas bandas militares del extranjero. Se la ejecutó, por ejemplo, en la coronación de Jorge VI de Gran Bretaña, en 1936.

Y bien, hace siete días se cumplieron dos siglos desde aquel momento en que los rayos del sol iluminaron el “histórico convento” de San Lorenzo, marcando la iniciación del combate entre los Granaderos a Caballo y los realistas. Merece la pena volver a contar la historia.

Ni bien llegó a Buenos Aires el coronel José de San Martín, en 1812, el gobierno encargó a ese veterano guerrero de 34 años la formación de una unidad “de élite”, como se dice ahora: el Regimiento de Granaderos a Caballo. La misión era lograr un cuerpo militar moderno, perfectamente disciplinado, instruido, armado y montado.

Hasta entonces, escribe Domingo Faustino Sarmiento, prácticamente el único requisito para luchar en los ejércitos patriotas había sido el entusiasmo. San Martín quiso remediar ese “heroico desorden” cuando eligió cuidadosamente su cuerpo de oficiales y su plantel de cadetes.

Entrenados para vencer

Era tremendamente exigente y enseñaba en persona la táctica y el manejo de las armas. Todos los granaderos debían ser de alta talla y vigorosos. Sarmiento dice que los acostumbró “a llevar la cabeza erguida con exageración, y avanzar el pecho hacia delante con altanería”. Cuando daban vuelta la cara, “giraban el cuerpo entero”, y “el lenguaje debía corresponder a su talante, y los actos a su lenguaje”. Así, “desde diez cuadras podía reconocerse a un oficial de San Martín, por esa transfiguración del aspecto humano obrada por la dilatación del espíritu”. Bartolomé Mitre recuerda que los armó “con el sable largo de los coraceros franceses, cuyo filo había probado en sí, y que él mismo les enseñaba a manejar”. Los hizo entender que “con esa arma en la mano partirían como una sandía la cabeza del primer ‘godo’ que se les pusiera por delante, lección que practicaron al pie de la letra en el primer combate en que la ensayaron”.

De ese modo, en la plaza porteña del Retiro, donde se instaló el cuartel del nuevo cuerpo, resonaba día y noche el estrépito de las voces de mando, de los galopes, de los toques de clarín y de tambor. En suma, escribe Vicente Fidel López, no se veía “desde el amanecer hasta el anochecer, otra cosa que grupos de granaderos a caballo ensayándose en el arte de vencer”. Era un regimiento con tres escuadrones, que sumaban 476 soldados. Pronto les llegó la ocasión de poner en práctica la exigente instrucción que recibían.

Rumbo a San Lorenzo

Las pequeñas embarcaciones realistas que navegaban desde Montevideo se habían convertido, desde 1811, en una verdadera pesadilla para las poblaciones de la ribera del río Paraná. Los soldados del rey desembarcaban y saqueaban a gusto, sin que hubiera forma de detenerlos. Inclusive, habían hecho estallar algunas naves de cierto porte.

El 28 de enero de 1813, el comandante de San Nicolás informó que avanzaban, dispuestas a la habitual depredación, diez pequeñas naves con unos 250 hombres a bordo, mandados por el capitán Antonio Zabala. El Triunvirato dispuso que los flamantes granaderos defendieran la costa. De acuerdo a esas órdenes, San Martín eligió 141 hombres de sus escuadrones y partió con ellos esa noche rumbo al territorio santafesino. Para reforzarlo, salió detrás el Regimiento 2 de Infantería, con un centenar de efectivos que mandaba el comandante Juan Bautista Morón.

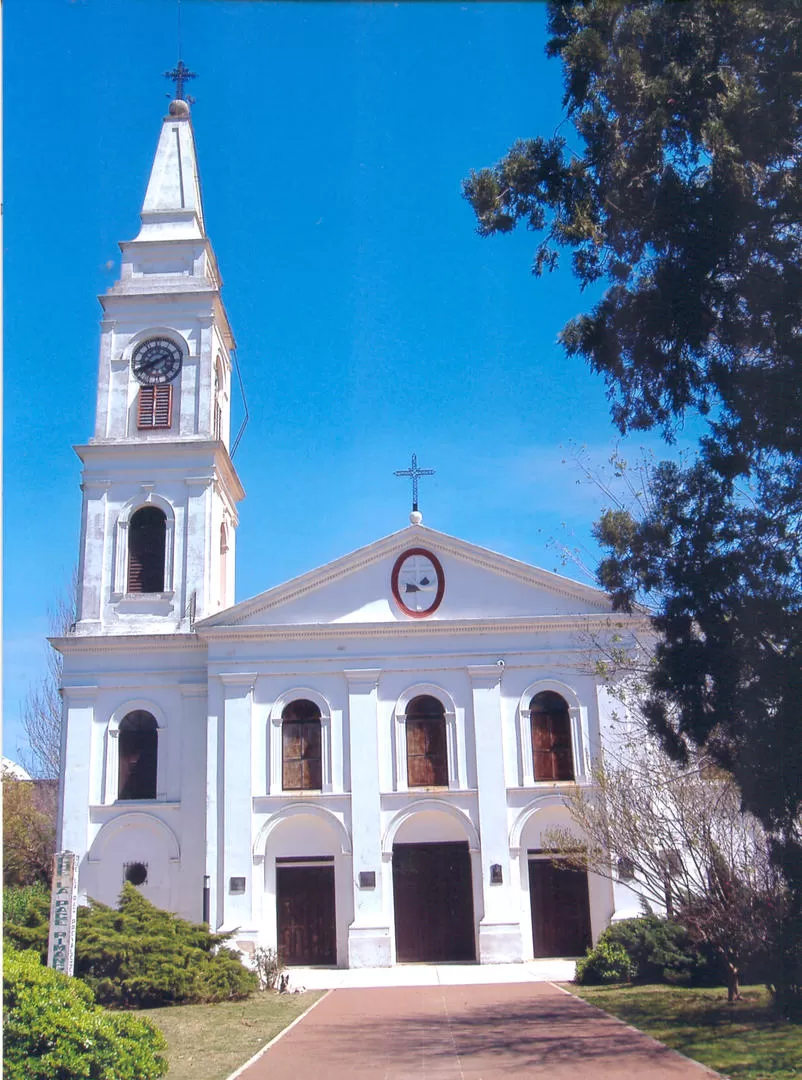

La escuadrilla avanzaba con lentitud por el Paraná, dada la falta de viento favorable, lo que permitió llegar a tiempo a los granaderos. Narra Isidoro Ruiz Moreno que, para apresurar la marcha, cambiaban de caballo en las postas, y se adelantaban de noche, de modo que no los delatara la polvareda del galope. El 31 de enero, la escuadrilla realista había anclado frente a San Lorenzo, a escasa distancia del convento franciscano de San Carlos, que por entonces estaba todavía en construcción.

A sable y lanza

En el gran patio de ese edificio, San Martín procedió a ocultar a su tropa. Le dio órdenes de no encender fuego alguno y de guardar absoluto silencio. Al salir el sol del 3 de febrero de 1813, observó desde el techo el desembarco confiado de los realistas y dispuso el plan de ataque: desde los costados del convento lanzaría sobre ellos dos columnas de granaderos. Él mandaría personalmente una de ellas, y la otra sería responsabilidad del capitán Justo Bermúdez.

Mandó que no se disparase un solo tiro, y que en el ataque se usaran exclusivamente el sable y la lanza. Antes de salir, y a tiempo que desenvainaba el sable, les recomendó que cumplieran con su deber a conciencia.

Los realistas quedaron estupefactos al advertir que, de pronto, salían del convento robustos soldados de uniforme que cargaban sobre ellos al galope. Alcanzaron a disparar una vez el par de pequeños cañones que traían, pero no lograron formar cuadro.

El jefe en peligro

San Martín galopaba adelante. Una bala alcanzó de lleno su caballo, que cayó apretándole la pierna. Los enemigos cayeron sobre él. San Martín se defendía trabajosamente y recibió un tajo en la mejilla, porque el golpe le había dislocado el brazo que blandía el sable.

Uno de los soldados realistas se dispuso a clavarle la bayoneta, pero el granadero Juan Bautista Baigorria lo atravesó de un lanzazo. Al mismo tiempo, el granadero Juan Bautista Cabral ayudaba a su jefe a desembarazarse del caballo: justo cuando lograba hacerlo, recibió dos heridas mortales.

Todo sucedió muy rápidamente. En ese momento, arremetía la segunda columna de granaderos. Aunque una bala realista hirió gravemente a su jefe Bermúdez, los enemigos se sintieron superados. Sus fusiles servían de poco ante los golpes de sable y lanza de estos soldados disciplinados y resueltos. El teniente Hipólito Bouchard se alzó con la bandera enemiga, tras matar a su portador.

No tuvieron más remedio que retroceder en desorden. Dejaron tiradas las armas y se lanzaron por la barranca rumbo a los barcos, que los apoyaban inútilmente con disparos desde el río. En el campo quedaron 40 muertos y 14 heridos de los invasores. En cuanto a los granaderos, 14 murieron, y también dos de sus oficiales, Bermúdez y Manuel Díaz Vélez.

Ecos del combate

Vueltos a Buenos Aires, el coronel San Martín colocó, en la entrada del cuartel, una placa de homenaje a Cabral, dedicada por sus compañeros. “Desde entonces y hasta ahora, Cabral revistó en las listas del regimiento, contestando al ‘presente’ el sargento más antiguo, grado que la posteridad confirió al abnegado granadero, que nunca lo poseyó en vida”, escribe Ruiz Moreno.

Sin duda, el combate de San Lorenzo no tuvo importancia estratégica. Pero sirvió para algunas cosas. Terminó por largo tiempo con la depredación realista en las costas del Paraná, y privó a sus colegas de Montevideo de los víveres frescos que se obtenían en estas incursiones, por un lado. Por el otro, dejó clara la importancia de los Granaderos a Caballo, la calidad de su entrenamiento y la conveniencia de usar sable y lanza en los combates, donde hasta entonces se preferían las armas de fuego.

Y, como dice Ruiz Moreno, desde otro ángulo, “nadie pudo sospechar que el abnegado sacrificio del modesto granadero Cabral, serviría, con la preservación de la vida de su jefe, para salvar la independencia sudamericana”.