Luego de la derrota de Rosas en Caseros empezaron el saqueo y el pillaje en la ciudad de Buenos Aires.

En Buenos Aires, serían las cuatro de la tarde del martes 3 de febrero de 1852 cuando un hombre alto y robusto, de ojos azules, con uniforme de soldado raso, ingresó en la casa del cónsul de Gran Bretaña, Robert Gore. Despidió con un ademán al sirviente que quiso atajarlo y se tiró a dormir en la cama del cónsul. Era nada menos que el gobernador de Buenos Aires y encargado de las Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, brigadier Juan Manuel de Rosas. Su ejército, de unos 22.000 hombres, había sido batido por los 24.000 del general Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros.

La renuncia

Rato antes de definirse la derrota y con una herida en la mano, Rosas se había retirado al galope del campo, acompañado por su asistente Lorenzo López. Al llegar al Hueco de los Sauces (hoy plaza Garay) se detuvo a la sombra de un ombú. Con lápiz y apoyando el papel en el muslo, redactó allí una breve nota de renuncia dirigida a la Sala de Representantes. La despachó con López a la ciudad, encargándole que le trajese algo de comer. Mientras, cubierto con el poncho del ayudante, se dispuso a dormir al pie del árbol. Ni bien regresó López, cabalgaron juntos rumbo a la casa del cónsul Gore, en la calle Defensa.

La ciudad de Buenos Aires estaba silenciosa. Los vecinos prefirieron quedar encerrados en sus casas cuando tuvieron claro que habían terminado abruptamente las más de dos décadas de gobierno de don Juan Manuel. Los invadía un explicable temor. Vacante la autoridad, sólo podía esperarse el caos.

Empieza el caos

Y el caos pronto se diseñó. Empezaron a llegar a caballo algunos dispersos del ejército derrotado. Asaltaron las pulperías, con lo que pudo circular generosamente el alcohol. Poco a poco se les fue uniendo un número cada vez mayor de jinetes del mismo origen. No solamente se generalizó la borrachera, sino que se dedicaron a asaltar casas de comercio. Ante esto, algunos vecinos salieron armados para defenderse, mientras iba en alza un clima generalizado de terror.

A cargo de la ciudad estaba el general Lucio Mansilla, cuñado de Rosas y padre del escritor. Desde el Fuerte disparó tres cañonazos, para advertir que entraba en vigencia la ley marcial; pero, inexplicablemente, no ordenó a sus milicianos que salieran a reprimir.

Reunió a los diplomáticos extranjeros y los autorizó a sacar marineros de los barcos de sus banderas para defender las personas y bienes de sus compatriotas. Y les pidió que, con urgencia, fueran a entrevistarse con el general Urquiza, para contarle lo que estaba ocurriendo. Partieron entonces rumbo a Palermo, a la casa de Rosas, donde se había instalado el jefe vencedor.

Rosas se embarca

A todo esto ¿qué pasaba con Rosas? El cónsul Gore quedó azorado al encontrarlo en su casa y en su cama. Informaría luego a su gobierno que estaba “muy exhausto por la fatiga y una herida que tenía en la mano, cubierto con el humo y el polvo de la batalla”. Se mostró hambriento, pero “calmo y dueño de sí mismo”, y dispuesto a quedarse allí, donde se creía a salvo. Gore, más que inquieto ante esta última posibilidad, pronto arregló otra cosa: el almirante Henderson lo asilaría en su barco, el “Locust”, y de allí lo pasaría al “Centaur”, para llevarlo a Montevideo.

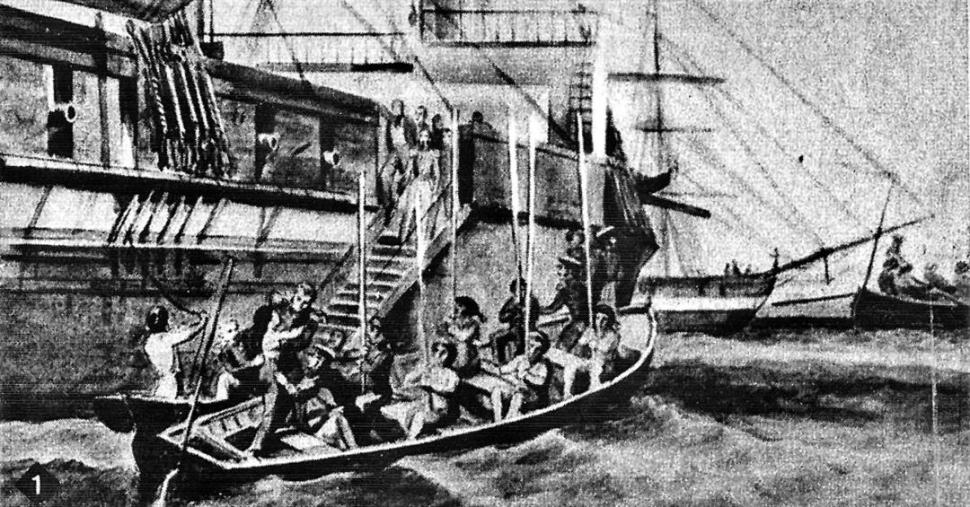

A la madrugada, partió a embarcarse con su hija

No sin trabajo, el cónsul logró, apoyado por Manuela Rosas, hija del derrotado gobernador, convencerlo de que debía embarcarse esa misma noche. Así, a las tres de la madrugada, Rosas, vestido con un capote y gorra de marinero, trepó con Manuela al “Locust”, ante el “profundo alivio” del cónsul Gore. Días después, desde Montevideo, el “Conflict” los llevaría a Inglaterra.

Saqueo y pillaje

Algo se aquietaron los desmanes callejeros durante esa noche en Buenos Aires. Pero a la mañana siguiente, miércoles 4 de febrero, ingresó a la ciudad una gran masa de soldados vencidos, con lo que los asaltos y el pillaje se multiplicaron. Entretanto, en Palermo, recién cerca del mediodía los diplomáticos pudieron conversar con Urquiza. Este les aseguró que tomaría medidas inmediatas para terminar con la situación de desorden.

Un testigo, el coronel César Díaz, describiría el cuadro que ya presentaba la ciudad. Los solda- dos rosistas “se derramaron por todos aquellos barrios en que había joyerías y tiendas de valor y dieron principio a un espantoso saqueo. En breves instantes todas estas tiendas, entre las cuales algunas contenían hasta 2 millones de capital, quedaron saqueadas”.

Órdenes de Urquiza

Pero Urquiza reaccionó con rapidez. Ordenó al coronel Ramón Lista que partiera a la ciudad al frente de un batallón de Infantería. Le dio orden de “pasar por las armas, en término de diez minutos, a todo el que se tome robando o con indicios de haber robado, sea lo que sea”. Al mismo tiempo, nombró gobernador interino de Buenos Aires al doctor Vicente López y Planes.

Cuando llegó Lista con su batallón, un grupo de jóvenes había hecho repicar la campana del Cabildo, en la plaza, para convocar al vecindario a la defensa y distribuirle armas. Esto porque, narra Antonio Somellera, “la soldadesca desenfrenada ya había invadido las calles hasta una cuadra de la plaza, abriendo las puertas de las casas de negocios a balazos y saqueándolas”.

El coronel formó su batallón junto al Fuerte y se entrevistó con el doctor López y Planes. De inmediato quedó firmado un bando terminante.

Los fusilamientos

Patrullas con tambores lo proclamaron en la calle y su texto se fijó luego en carteles. Disponía que “en el termino de 8 días contados desde la publicación de este bando, todo individuo que se halle por las calles robando y que se tomase ‘in fraganti’ será fusilado en el término de un cuarto de hora y en el mismo lugar de la perpetración del delito”.

Las partidas represoras cumplieron a conciencia su cometido. Junto con vecinos armados y algunos policías capturaban a todos los que veían cargando un botín, fuera hombre o mujer. Se les quitaba lo robado y se los llevaba a la Policía. Tras identificarlos, una comisión militar los juzgaba en el acto y disponía su fusilamiento.

El historiador Isidoro J. Ruiz Moreno afirma que “se desconoce el número exacto de ejecutados, que algunos fijan en 30, otros en 200, 300 y hasta en 500”. Según el agente norteamericano John Pendleton, “a alrededor de 70 delincuentes se los capturó y fusiló esa misma noche; y a la mañana siguiente continuó el procedimiento, hasta que las ejecuciones excedieron de 100”.

Entrada triunfal

Agrega Ruiz Moreno que el producto de los saqueos había sido cuantioso, e incluía hasta pianos y muebles. Todo fue acondicionado en depósitos y devuelto luego a quienes pudieron acreditar su propiedad. El resto se remató semanas después y el producto se repartió entre los damnificados. Lo que no reclamaron se destinó a las obras de la Catedral.

Las drásticas medidas de Urquiza, escribe Miguel Esteves Saguí, desataron “una horrorosa carnicería, pero fue el único medio de contener en su principio un mal que hubiera puesto en mayor consternación y peligro esta ciudad”. Poco a poco, Buenos Aires recuperó su calma.

El 19 de febrero, el vencedor de Caseros entró en la ciudad embanderada, al frente de su ejército, entre ensordecedores cañonazos, conmovidos aplausos y flores que la gente arrojaba desde los balcones.

Nadie hubiera podido profetizar entonces que, siete meses más tarde, la tan entusiasta Buenos Aires resolvería repudiar a Urquiza y separarse de la Confederación Argentina por espacio de los diez años por venir. Serían necesarias dos batallas, la de Cepeda y la de Pavón, para que la nación se unificase.