La singular vida de “Marquito” Avellaneda, abogado y diplomático, hijo del presidente

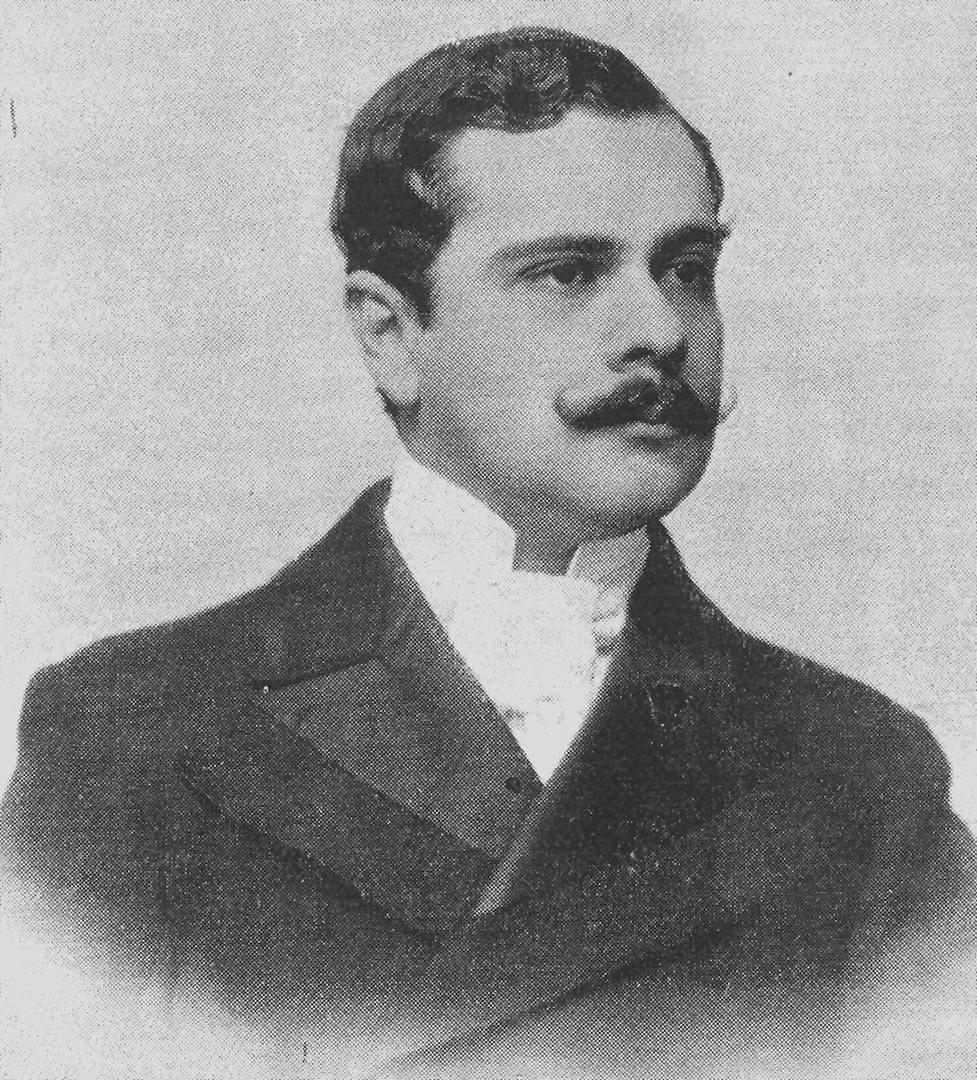

Marco “Marquito” Avellaneda, el mayor de los hijos varones del presidente de ese apellido, pasaría a la historia no por sus cargos públicos (aunque los tuvo y los desempeñó a conciencia), ni por las dotes de orador y literato que habían distinguido a su padre. Se lo recordaría por su condición de hombre de bien, de excelente amigo, y por la calidad singular con que afrontó esa ceguera que lo atacaría en los 17 últimos años de su existencia.

Marco Manuel Irineo Avellaneda nació en Buenos Aires el 28 de junio de 1868. El acontecimiento amortiguó en algo el dolor que aquejaba a sus padres, Nicolás Avellaneda y Carmen Nóbregas, desde comienzos de ese año, por la muerte del primer varón, Nicolás Fermín, que no alcanzó a vivir 12 meses. Se educó “Marquito” en el Colegio Nacional porteño, y pronto entró en la política.

Cargos y periodismo

En 1886, la Capital Federal lo eligió diputado al Congreso de la Nación, banca para la que fue reelecto en 1900, hasta 1904. Antes, había concluido tardíamente sus estudios en la Facultad de Derecho: se recibió de abogado y se doctoró en Jurisprudencia en 1892, con la tesis “Naturalización de extranjeros”. Esto tras haber actuado de modo saliente en la directiva de la Unión Universitaria. Años después se encargaría, primero como suplente y luego como titular, de la cátedra de Economía Política de esa casa, además de dictar Filosofía en el Colegio Nacional

Con su amigo tucumano Tiburcio Padilla fundaron la revista “Las Provincias Ilustradas”, con ánimo de difundir en la Capital las actividades del interior. Publicaba con frecuencia en el vespertino “El Orden” de Tucumán, artículos que firmaba con el seudónimo “Benito Cristal”. Alguna vez afirmó: “la prensa es el ama de cría del político. Ella nos enseña -¡suprema lección!- a improvisar y a olvidar”. De tanto en tanto, cultivaba la poesía.

Con los tucumanos

Fue también secretario de Carlos Pellegrini y de Luis Sáenz Peña, así como subsecretario de Instrucción Pública, además de presidir un tiempo el Departamento Nacional del Trabajo. Luego, pasaría varios años en Europa, en el desempeño de funciones diplomáticas en España, Italia y Francia.

Gregorio Aráoz Alfaro, que lo trató desde la adolescencia, narra que cuantos tucumanos llegaban, como él, a Buenos Aires para ingresar a la Universidad, “encontramos en Marco Avellaneda una acogida tan franca y simpática que nos dilató el corazón oprimido por la timidez y la desconfianza del provinciano que se sentía, en la gran capital, no sólo extraño sino hasta en un ambiente prevenido y en cierto modo hostil”.

Su amistad constituía “un refugio inapreciable: él, rico, elegante, difundido como nadie en los círculos sociales y aun en las esferas gubernativas; él, adulado y mimado como ningún otro, era el amigo leal con cuya ayuda podía contarse siempre; el que abría todas las puertas con afectuosa solicitud y nos compensaba del tono despectivo o de ‘protección’ que encontrábamos en tantos otros”.

Regresó enfermo

Cuando el presidente Roque Sáenz Peña lo designó para reemplazar a Eduardo Wilde al frente de la legación argentina en España, el modo de ser, la cultura y la simpatía de “Marquito” conquistaron a todos en ese país, desde la Corte para abajo. Pero regresó a la Argentina seriamente enfermo. “Había descuidado su salud. Fue pródigo con la vida como con el dinero. Y nos llegó con su ceguera marchando a pasos agigantados”, narra su amigo tucumano.

Al promediar 1918 vino a pasar unos días a Tucumán. En los jardines del Savoy Hotel lo retrató Luis Posse. Lo acompañaban Lucrecia Zamudio de Gómez, Haydée Gómez Zamudio y Muriel E. Johnson.

Al dorso, “Marquito” le dedicó el retrato al fotógrafo: “Tucumán. Agosto 24 de 1918. Con mi amistosa simpatía para el Sr. Luis Posse (h) que tan artísticamente me ha reconciliado con los fotógrafos, de los que huyo hace ya tiempo como de los espejos. Marco M. Avellaneda”.

Ceguera y tertulia

La dolencia no tardó en llegar a la crisis definitiva. En enero de 1920, “El Orden” informaba que el doctor Avellaneda estaba ciego, en un emotivo artículo titulado “A la mitad del día oscureció”. Desolado, acudió febrilmente y sin éxito a todos los médicos y a todos los tratamientos.

Pero, en un momento dado, cambió de actitud y para siempre. Resolvió oponer al mal “la fortaleza de alma que sólo pueden dar la fe cristiana y la inteligencia superior”. Y “no volvió a hablar de su enfermedad, ni de sus ojos, una vez que la visión se perdió completamente”.

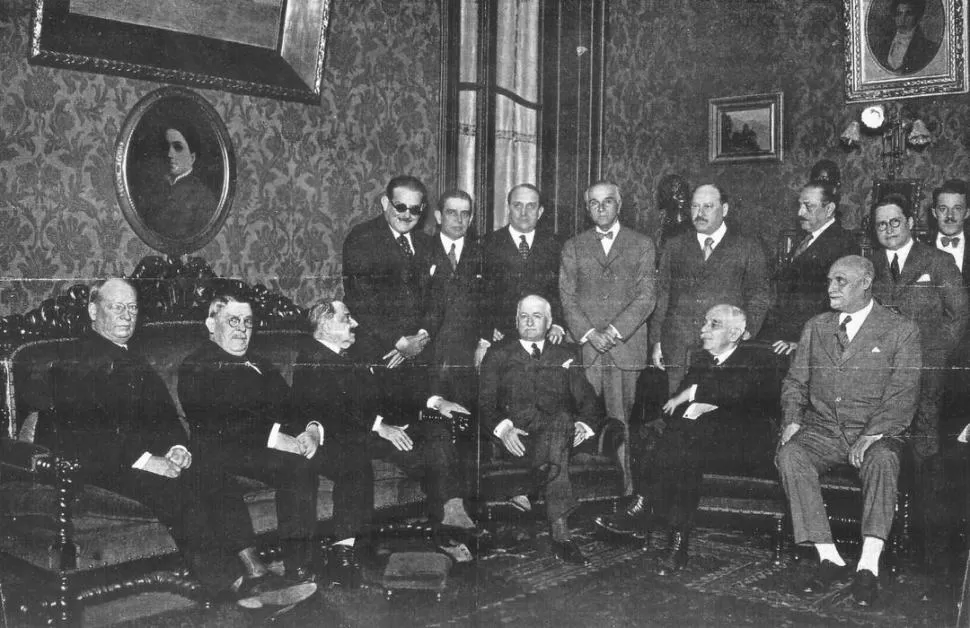

Decidió entonces organizar, en su gran casa de la calle Viamonte, una reunión que tenía lugar los días miércoles, y que se haría famosa como “la tertulia de Marco Avellaneda”. Allí concurría lo más selecto de la vida intelectual y política de Buenos Aires, y cuantos hombres distinguidos del interior arribaban a la capital. El historiador tucumano Manuel Lizondo Borda, por ejemplo, narraría vívidamente el día en que asistió a ese cenáculo.

Cenáculo inolvidable

El doctor Ernesto Padilla, asiduo visitante de la calle Viamonte, afirmaba que la privación de la vista no impedía a Avellaneda “estar al tanto de lo que ocurría afuera”, y añade que eran muy raros los presidentes, ministros y legisladores nacionales que no frecuentaran esas reuniones. En su recuerdo, “son muchas las crónicas y los comentarios periodísticos que se hicieron de aquellas tertulias famosas, donde la chispa de la inteligencia y el buen decir, pasaba de mente a mente”.

En esos momentos, nadie hubiese dicho que “Marquito” Avellaneda estaba ciego. Con paso ágil y seguro caminaba por el salón de su casa, conversando animadamente con todos los visitantes. Recogía las versiones que escuchaba y le daba gusto matizarlas “con anécdotas y recuerdos históricos o acontecimientos de sus largas estadías en Europa”. El escritor Enrique Loncán publicó la burbujeante crónica de uno de esos encuentros, que quedaron profundamente grabados en la memoria de una generación.

Un bello recuerdo

Octavio R. Amadeo escribió que “todas las luces que se habían apagado en sus ojos, se encendieron en su espíritu de Avellaneda”.

Dirigía “con su delicadeza generosa y vigilante, aquella pequeña academia de la que salíamos siempre mejores, habiendo aprendido algo o, por lo menos, habiendo saboreado algunas de sus observaciones penetrantes; algunas de sus viejas crónicas que sabía contar con tanta gracia y tanta sencillez”, testimonia Aráoz Alfaro.

“Marquito” tenía pensado compilar una serie de estudios sociológicos y económicos, informa “El Orden”, en un volumen que se titularía “Del camino andado”. Pero no llegó a hacerlo. Piensa Aráoz Alfaro que en la juventud, “su vida era demasiado múltiple para escribir”. Y en la madurez, “cuando hubiera podido hacerlo, tal vez sus amigos, demasiado solícitos, no le dejamos el tiempo necesario para meditar y dictar”.

El doctor Marco Avellaneda murió soltero en Buenos Aires, el 11 de diciembre de 1937. Dejó el recuerdo de “un gran espíritu, un claro talento, una alma buena, noble y generosa”.