“Tradición” sobre el doctor Lezana

En esta columna, narramos anteayer una “tradición” fantasiosa del viejo Tucumán: la de aquel sacerdote difunto que resucitaba de noche para oficiar misas en la Matriz. Otra historia por el estilo oyó Miguel Ángel Penna en su niñez, de boca de unas señoras viejas. La narró en la revista “Estampas del Norte”, en febrero de 1952.

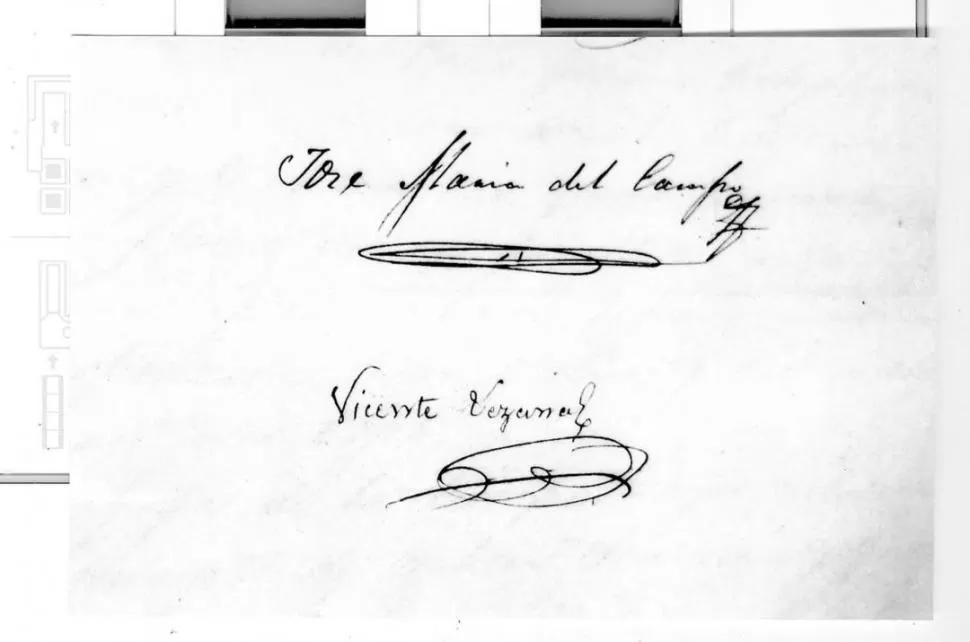

Cuenta que, luego del fallecimiento del abogado tucumano Vicente Lezana (1803-1880), el aterrorizado vecindario de su estudio vio que el finado llegaba allí todas las noches en su volanta de dos ruedas. Se sentaba al escritorio, escribía, ordenaba papeles y, en su coche, desaparecía al amanecer.

Un corajudo del barrio, armado con pistolas y daga, se resolvió a enfrentarlo. El finado le dijo que debía arreglar asuntos que tenía pendientes y que, para dejar de penar, era necesario que alguien lo ayudara, pero desinteresadamente. Le ofreció ese rol y el corajudo aceptó.

Durante dos noches, Lezana arribó en la volanta y siguió con sus papeles. La segunda noche, antes de salir, entregó una hoja al corajudo. Mirándolo fijamente, le dijo: “Cumple con lo que mando en este papel y habrás hecho una buena acción. Si procedes como te lo indico, me iré al lugar al cual Dios me envía; si no, seguiré penando”. Luego, subió a la volanta y se esfumó.

El papel indicaba un “tapado” de monedas de oro enterrado en el fondo la casa, y disponía entregar cuatro quintas partes a unos menores: la restante era mitad para misas por su alma y mitad para el corajudo como retribución. Este cumplió las mandas y “el paso de la volanta del doctor no volvió a turbar el sueño de los vecinos“, escribe Penna.