Datos de la economía de Tucumán hacia 1812.

En “La ciudad arribeña. Tucumán 1810-1816”, Julio P. Ávila informa documentadamente sobre aspectos de la vida económica de Tucumán en 1812. “El vino nos venía de La Rioja, Guazán, Pueblos, San Juan, Colpes, Belén, El Fuerte (Andalgalá), Chucuir, Santa María, Pomán y Anjullón. Las mayores introducciones eran de La Rioja”, dice.

Las pasas provenían de La Rioja, Guazán, San Juan, Catamarca, Belén, Fuerte de Andalgalá y Londres. Los “efectos de Castilla” se traían en cajones de Buenos Aires. El aguardiente, venía de Belén, Fuerte de Andalgalá, Guazán, San Juan, Londres, La Rioja y “muy poco” de Santiago. La yerba, muy poco de Catamarca, y sobre todo de Buenos Aires y Santa Fe. El algodón, de Catamarca exclusivamente. Las nueces y “charqui de membrillo”, del Fuerte de Andalgalá, en poca cantidad.

En cuanto a los cultivos consigna, por ejemplo, que el arroz y el trigo resultaban siempre preferidos. El arroz “era objeto de exportación por su buena calidad”. En las cercanías de la ciudad de Tucumán había molinos harineros, como el de Francisco Javier Ávila, por la zona de la actual Villa 9 de Julio.

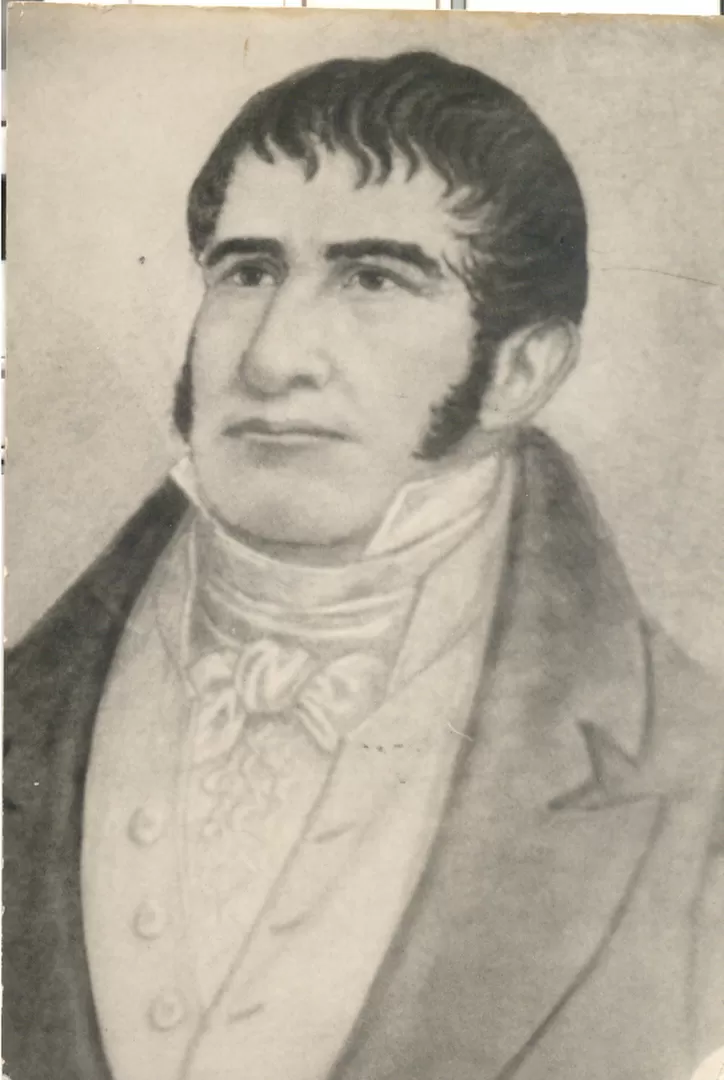

Los terrenos del Bajo -hoy parque 9 de Julio- eran ideales para plantar arroz, por lo anegadizos. Pero generaban mosquitos y por lo tanto paludismo (“el ‘chucho’ o fiebres tercianas”). En junio de 1812, el gobernador intendente, doctor Domingo García, consideraba que “la siembra de arroz, en las inmediaciones de la población, es causa de las tercianas y otros males”. Por lo tanto, ordenaba que hasta que se estudie el asunto no podía cultivarse arroz, “si no es a distancia de la ciudad, cuando menos de tres leguas”.