En 1900, el bronce del célebre Augusto Rodin se descubrió en Buenos Aires y suscitó un fuerte repulsa pública.

Entre las estatuas de artistas célebres que engalanan la ciudad de Buenos Aires, está la de Domingo Faustino Sarmiento. Es obra del famoso Auguste Rodin, nacido en 1840 y fallecido en 1917. Se alza en la intersección de las avenidas Sarmiento y Libertador: es decir, el Parque Tres de Febrero, de Palermo, justo donde estuvo la casa de Juan Manuel de Rosas.

La mayoría de quienes pasan por allí, hoy sólo le conceden una rápida mirada. Supongo que muy pocos saben que es obra de Rodin, y que a muchos más ese nombre, últimamente, no les dice nada. Pero cuando se la inauguró, hace 119 años, Rodin ya era un escultor universalmente admirado. Eso no evitó que su bronce de Sarmiento estuviera rodeado de la más ardorosa polémica.

Revisar rápidamente aquellas incidencias, se proponen las líneas que siguen. Su fuente son textos de Paul Groussac, de Miguel Cané, de Eduardo Schiaffino, de Leopoldo Lugones, del periodismo de la época, y el más reciente de Sergio Barbieri.

“¡Yo lo veo así!”

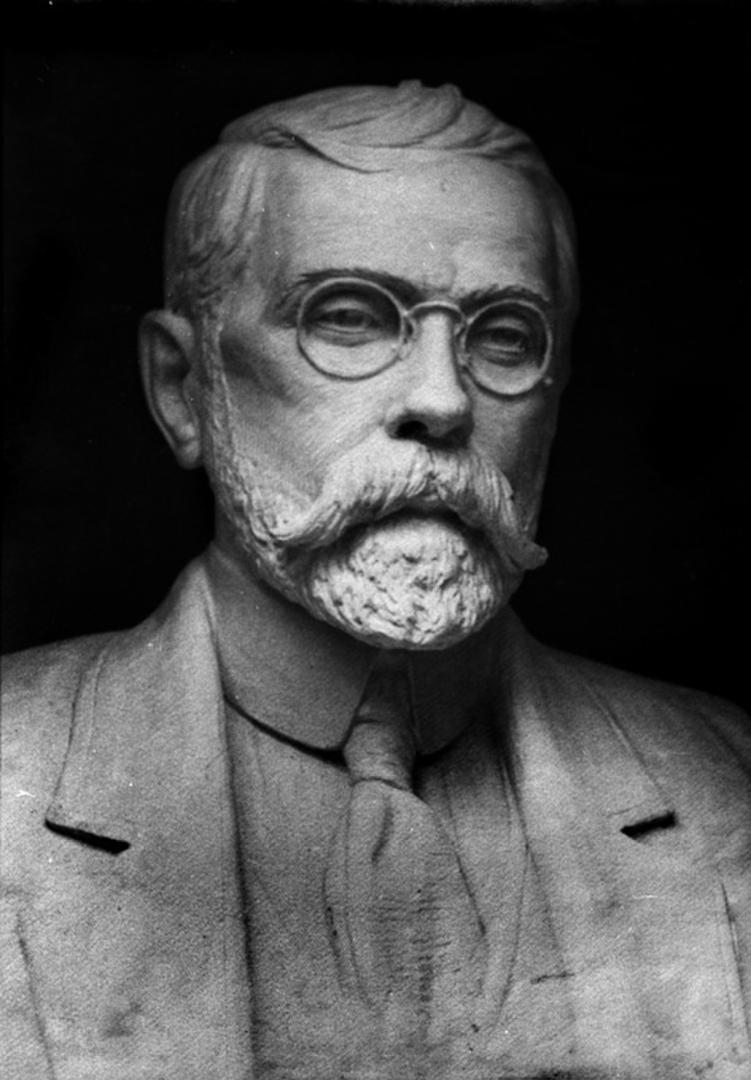

En diciembre de 1898, mientras la estatua se hallaba en ejecución (contratada en 1894, al precio de 75.000 francos) coincidieron en París el doctor Carlos Pellegrini y Paul Groussac. Ambos se dirigieron a visitar el taller de Rodin, para apreciar la marcha del trabajo. El escultor les mostró el boceto final en yeso.

Groussac no pudo creer lo que estaba viendo. “Quedé estupefacto ¡Sarmiento! ¡Ese largo cuerpo desmadejado, con su pierna dislocada y a la rastra; ese cráneo dolicocéfalo que aplasta el ángulo facial; esa boca fruncida, esos ojos hundidos y parpadeantes que han perdido sus lentes; esa postura de Cura Hidalgo, que ni el manto quiso dejar; ese conjunto ingrato y triste, mezcla del alcalde de aldea que con su mano en el pecho arenga al vecindario, y del dómine aguafiestas que no se sonrió jamás!”.

Transmitió, sin pelos en la lengua, sus reparos a Rodin. El maestro no les dio importancia. Meneaba la cabeza e insistía: “¡Yo lo veo así!”. Groussac se enfureció. “Pero, al fin, ¿qué es lo que ve usted en Sarmiento?”, le dijo. Resultaba, narra, que “en su duro cerebro de escultor a secas, se había grabado el símbolo de no sé qué Pestalozzi americano, confesor y mártir del silabario”. Groussac quedó en que le traería una reseña biográfica del sanjuanino. Así lo hizo, días después, y pronto comprobó que la escultura no había sido modificada.

La inauguración

La estatua, de dos metros de altura, a cuyas dimensiones se sumaba el elaborado basamento, arribó a Buenos Aires en la segunda quincena de abril de 1900. Sus dos toneladas de embalaje fueron trasladadas por la Grúa Nacional desde el Dique 2 hasta el emplazamiento en el Parque Tres de Febrero de Palermo. Según “Caras y Caretas”, arrastrar el conjunto exigió “media docena de yuntas de bueyes”.

La inauguración fue el acto central de la fiesta patria del 25 de mayo. Luego del Te Deum de protocolo -que se realizó en La Merced por estar en obra la Catedral- las autoridades, encabezadas por el presidente Julio Argentino Roca, se dirigieron al Parque Tres de Febrero. A la estatua, cubierta por un paño, la rodeaba una verdadera multitud, además del impresionante marco del Ejército, la Armada y la Guardia Nacional.

Desconcierto

Se retiró el paño, y el bronce quedó a la vista de todos. Lo representaba de pie, algo inclinado hacia adelante, con la pierna derecha flexionada y la izquierda envuelta en los vaivenes del modelado. La mano derecha tocaba la levita; la izquierda, al costado, aferraba un papel o un diario, y tenía sobre uno de los hombros una capa. En el basamento iba esculpida una imagen de Apolo, que se abría paso entre la niebla con los brazos abiertos. En el reverso, llevaba un escudo argentino marcadamente cóncavo, con adornos “decorativos y exuberantes”.

La inmensa mayoría del público quedó desconcertada. Hay que recordar no sólo que el rostro de Sarmiento era popularísimo por los retratos y caricaturas de la prensa, sino que una buena cantidad de los presentes lo había visto, y muchos de ellos lo habían tratado personalmente. Y este Sarmiento de bronce, no se le parecía en absoluto.

Falta de parecido

No era la archiconocida cabeza del prócer lo que estaban viendo. Esta era chata; tenía un marcadísimo perfil recto; no estaba lograda la característica boca; detrás de la calvicie venía una especie de melenita que nunca tuvo, por ejemplo.

La falta de semejanza no solo había indignado, vimos, a Groussac, sino que preocupó a Miguel Cané, entonces embajador argentino en París. En cartas escritas a Rodin entre 1896 y 1898, le había recalcado que la figura “no responde al tipo real de quien el recuerdo está vivo en Buenos Aires”. Finalmente, ya inaugurado el monumento, le confesó Cané su “impresión desagradable”, al ver que “usted no había agregado nada, nada ha suprimido, en nada ha modificado la figura de Sarmiento”. Eso a pesar de que él y Pellegrini habían “pasado dos años” rogándole que diera “a los rasgos y a la cabeza de Sarmiento, todo el parecido posible con el original”.

Enojo público

Los discursos que pronunciaron el presidente Roca y Cané, no disiparon la impresión negativa general. El descontento empezó a manifestarse esa misma noche cuando, narra Eduardo Schiaffino, “aparecieron proclamas pegadas en el pedestal de la estatua, incitando al pueblo a demolerla, para sustituirla por otra más representativa de la ancianidad de Sarmiento”. Reinaba tanta efervescencia, que el intendente Adolfo Bullrich pidió al jefe de Policía “centinelas armados para defender el monumento contra posibles agresiones”.

El diario “La Nación” tronó: “Es difícil conseguir algo más feo, vulgar, casi repulsivo y, por lo tanto, menos parecido a Sarmiento que el perfil de su estatua”. Eustaquio Pellicer, en “Caras y Caretas”, afirmó que “el Sarmiento de Rodin es de él exclusivamente, porque no es el nuestro, y prueba de ello es que no ha podido reconocerle ni su propia familia”.

De Groussac

Groussac sentenció. No dudaba que, ante “la falta absoluta de parecido”, se esgrimiría la “teoría del símbolo o idealización escultural”, que desdeña “la reproducción viva y exacta del modelo”. Consideraba eso un mero sofisma. “No existe un solo ejemplo, antiguo ni moderno, de estatua individual tenida por obra maestra que, por los testimonios contemporáneos, no sea la reproducción reconocida, proclamada, del modelo vivo o muerto”. A su juicio, la de Rodin “no es exacta ni bella, a pesar de algunos detalles admirables: no es expresión, pesar de sus artificios de ‘débraillé’ y su modelado en ‘bolsa de nueces’. Aquel bronce no muestra el cuerpo ni revela el alma de Sarmiento”.

Dos defensores

La defensa acendrada del trabajo de Rodin corrió a cargo del prestigioso crítico y pintor Eduardo Schiaffino. Sostuvo, en contra de Groussac, la teoría “simbólica” que este detestaba, agregando que “la estatuaria es la más simbolista de las artes”.

En cuanto al parecido, hay uno “de índole esencial, que estriba en el carácter fisonómico, en la construcción anatómica del individuo”. Opinaba que “nadie de los que conocieron a Sarmiento” u observaron sus fotografias, “vacilará en reconocer a primera vista a nuestro grande hombre”. Afirmó que al mirar las estatuas de San Martín o de Belgrano, no es el rostro lo que interrogamos, sino “la silueta monumental toda entera”. Consideraba al Sarmiento de Rodin una obra de “concepto magnífico” y de “ejecución portentosa”.

Una curiosa defensa del bronce fue la de Leopoldo Lugones. Encomió su “bella fuerza” con gran entusiasmo, pero terminó afirmando que “hay que suprimir, entonces, su defecto, cambiando la cabeza de la estatua, como se hacía habitualmente en Grecia y en Roma; obra a cuyo efecto serviría el trabajo de la señorita Belín Sarmiento, dando al escultor la necesaria impresión de vida. Requiérese solamente imprimir a la nueva cabeza la norma frontal característica, suprimiendo el erróneo perfil que la deprime”…

Escultura y foto

En fin, han pasado ya un siglo y dos décadas, tiempo más que suficiente para acallar las discusiones ardientes que despertó el Sarmiento de Rodin, cuya excelencia artística ya está fuera de toda duda. Los críticos han dicho que la efigie de Buenos Aires testimonia el criterio que el maestro expuso, para defender su igualmente polémica escultura de Honorato de Balzac, presentada en 1898.

“Para mí –escribió entonces- la escultura moderna no debe ser una imitación de la fotografía. El artista no sólo debe trabajar con su mano, sino, sobre todo, con su inteligencia”. Pedía a los creadores jóvenes que fueran “verídicos” sobre todo. Pero, añadía, “esto no significa ser vulgarmente exactos. Hay una deleznable actitud: la de la fotografía y la del calco. El arte sólo comienza con la verdad interior. Que todas vuestras formas, todos vuestros colores, traduzcan sentimientos”.