Los más y los menos de una relación política y personal iniciada cuando uno llegaba a la cúspide y el otro recién empezaba.

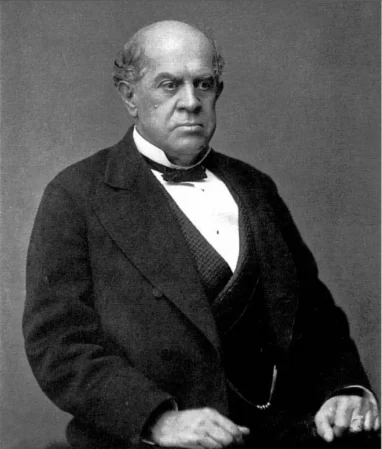

Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda tuvieron una relación amistosa, sin perjuicio del distanciamiento posterior. Sarmiento era 25 años mayor que Avellaneda. Se conocieron en 1857, cuando uno iba llegando a la cúspide y el otro recién empezaba. Avellaneda lo admiró sin reservas. Lo consideraba el “único hombre superior” que existía en Buenos Aires: alguien que, por encima de sus “rudezas y exuberancias”, había sido capaz de “dar su pensamiento a la época”.

El lazo se estrecha cuando Avellaneda se convierte en tutor de “Dominguito” Sarmiento. Luego, tendrá la penosa misión de informarle al padre de su muerte, ocurrida en la Guerra del Paraguay. Cuando Avellaneda asume el ministerio de Adolfo Alsina y publica su primera “Memoria”, Sarmiento la aplaude cálidamente. Y cuando en 1869 el sanjuanino llega a presidente de la República, nombra a Avellaneda su ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. No sólo lo respeta y lo deja hacer, sino que lo apoya eficazmente como candidato a sucederlo en la presidencia.

Siguen en estrecho contacto. Avellaneda cierra una carta de esa época diciéndole: “Estrecho su mano con la mía bien apretada al corazón. Mi espíritu se incorpora y se dilata cuando, en medio de tantas cosas mediocres o subalternas, vuelvo a encontrar el gran escritor de mi país, que he admirado y amado desde mi primera juventud”. Van juntos a Tucumán, para la inauguración del ferrocarril, y hablan en la gran fiesta de apertura de la línea, en 1876.

Empieza la grieta

Es en mayo de 1877 que la amistad empieza a agrietarse. Sarmiento no está en absoluto de acuerdo con esa “conciliación” de partidos que impulsa el presidente. Recurso que, si problemático desde el vamos, entrará rápidamente en crisis con la muerte del ministro Adolfo Alsina, en diciembre de ese año.

Sarmiento tampoco está de acuerdo con la solución dada a las turbulencias de Corrientes. Avellaneda se ve en la obligación de explicarle por qué ha promulgado la ley del Congreso que retira la intervención federal, en vez de mantenerla hasta las elecciones. Al despedirse, le repite: “soy y seré su amigo de siempre. Mi memoria nunca se vuelve hacia el pasado para borrar cariño, consejos y aliento cuando los hube necesitado”. Se advierte que, si el vínculo había llegado a una fuerte tensión, Avellaneda no quería que se cortase.

Esto quedará claro poco después, ese mismo 1878. Cuando comienzan los cada vez mayores desbordes del gobernador porteño Carlos Tejedor, pide Avellaneda a Sarmiento que acepte –y lo logra- el Ministerio del Interior. Necesita allí una mano fuerte y decidida. Ya está claro que la “conciliación” no funciona.

El nuevo ministro quiere mostrar, desde el vamos, que no tendrá contemplaciones, y menos con el revoltoso Tejedor. Recuerda a los gobernadores que son “agentes del gobierno federal, para hacer cumplir las leyes electorales”. Pronto empezará la colisión directa con Tejedor, a causa de su reclutamiento de rifleros. Sarmiento propone al Congreso una ley que prohíbe movilizar milicias provinciales.

El ministro se va

Pero ya está en juego la sucesión presidencial. Sarmiento detesta a Julio Argentino Roca, el delfín del futuro mandato, porque él quiere ser candidato. Por eso, en carta a José Posse, llama “pigmeo” al general y teme que en algún momento Avellaneda “me flaquee”, dice, “con sus temperamentos y artimañas”. También denigra a Roca en notas confidenciales a Avellaneda.

Corre setiembre de 1879 cuando estalla en Jujuy la revolución armada que derroca al gobernador Martín Torino. Firma Sarmiento el proyecto de intervención federal, para reponer las autoridades “legítimas”. No dice autoridades “constituidas”, porque no quiere que vuelva Torino, cuyos electores son roquistas. Es sabido lo que ocurrirá. Estando Sarmiento ausente en su isla, se cambia lo de “legítimas” por “constituidas”. Es una jugada de Roca. A su regreso, Sarmiento estalla en cólera. Tira la renuncia de ministro, irrumpe en el Congreso y lanza aquel famoso discurso denostando la “Liga de gobernadores” con “los puños llenos de verdades”.

Avellaneda aceptará su dimisión y también la de Roca a la cartera de Guerra. En carta a Sarmiento, deplora que las cosas hayan salido así y le agradece todo lo que, dice, “pudo haber de personal y amistoso en su decisión de aceptar el Ministerio en días tan oscuros”.

Este es el momento en que, en la relación de Avellaneda y Sarmiento, se abre la grieta más ancha. El sanjuanino esperaba del presidente un aval que no se produjo. No tiene en cuenta que la política es el arte de lo posible, y que ya no era posible, al tucumano, sostener al ministro del Interior.

A comienzos de 1880, Sarmiento cree, con ingenuidad, que podría ser presidente otra vez, si Roca da ese paso al costado que anuncia mañosamente. No se da cuenta de que aquellos dichos son meros globos de ensayo. Por un momento cree que Avellaneda lo apoyará. Roca lanza un par de condiciones imposibles: sólo se arreglará si le trae los votos asegurados de Buenos Aires, y tras consultar con sus amigos.

Sarmiento responsabiliza de esto a Avellaneda. Le gira una carta nada afectuosa y abundante en sarcasmos. “Acaso por haber andado tanto tiempo en trabajos de conciliación y de acercar extremos, ha perdido usted la conciencia de los contrastes. Parécele la cosa más natural y generosa que Roca proponga a sus adversarios que proclamen mi candidatura y que entonces se adherirá él. Si tal sucediera ya tendríamos al mirlo blanco, un presidente por aclamación”.

Avellaneda contesta de inmediato. No es su culpa la actitud de Roca. Además, se atreve a decirle: “usted inspira la contradicción. Nada menos. Nada más. Cuando uno se encuentra con un hombre que se da la razón tan francamente y de un modo tan completo, al pobre oyente se le ocurre disentir para salvar su dignidad comprometida”.

Pero, más allá de tales tempestades, Sarmiento es consciente de que Avellaneda representa el orden legal frente a la amenaza subversiva de Tejedor, y lo sustenta públicamente. Se sucederán luego la vencida revolución porteñista de 1880, la capitalización de Buenos Aires y la elevación de Roca a la primera magistratura.

Fin de la amistad

Para Avellaneda se inicia el melancólico último lustro de su vida. Aunque su salud se derrumba sin retorno, sigue sirviendo al país como senador nacional por Tucumán y, simultáneamente, como rector de la Universidad de Buenos Aires. Esa pasión por la cosa pública es algo que comparte con Sarmiento. Tienen esa inclinación orgánica, que no se detiene ante el contratiempo físico.

Ya no hay amistad con Sarmiento. No se cartean ni se visitan. Las misivas del sanjuanino a José Posse son desdeñosas respecto de Avellaneda. “Tartufo”, le llama en una de ellas. “Guárdense de sus agachadas”, dice en otra. Cuando Avellaneda, en 1883, publica “Escuela sin religión”, Sarmiento le responderá con aquella tirada de irónico título, “La escuela sin la religión de mi mujer”. En ese escrito abundan los dardos lanzados al ex presidente: llama a su texto “opúsculo con caireles”; “espejismo para mentes femeniles”; “habilidad infinita para ocultar una mentira audaz entre cien verdades vulgares”. Con todo, en 1884, en la “Vida de Dominguito”, que empieza a publicar en folletín, habla con afecto de Avellaneda, y lo reconoce como mentor de su hijo.

El 25 de noviembre de 1885, muere Nicolás Avellaneda en el barco que lo trae de regreso, desahuciado por los médicos de París. Sarmiento no hará ningún comentario público. En alguna de las cartas a Posse, habla de Avellaneda como del “ilustre finado”, y subraya lo de “ilustre” para marcar la ironía. Tres años más tarde, se producirá la muerte de Sarmiento, el 11 de setiembre de 1888.

Los buenos tiempos

Aun en gran síntesis y a través de sus rasgos más gruesos, se pueden apuntar algunas otras conjeturas sobre la relación entre Sarmiento y Avellaneda. En primer lugar, entre aquel primer contacto de 1857 y el accidentado ministerio de 1878, existió una relación política sólida, que ambos sintieron como valiosa. Fue más que fructífera para el país. Se expresó en el memorable ministerio de Avellaneda (cuyas realizaciones hubieran sido imposibles de no contar con el respaldo de Sarmiento) y en la campaña electoral que llevó a presidente a Avellaneda (campaña que tampoco hubiera podido desarrollarse exitosamente sin el apoyo de Sarmiento).

En una “confesión a solas” de su diario personal, Avellaneda afirma que Sarmiento presidente estuvo poco enterado de sus iniciativas y logros de ministro. Su apoyo, afirmaría, era sobre todo moral y derivado de su prestigio. Acaso fuera así, pero tampoco se puede quitar fuerza a un espaldarazo de esa índole. Si Sarmiento se lo proporcionó, no podemos dudar que lo hizo por estar convencido: no era hombre de apoyar nada en desacuerdo. Y es difícil pensar que, por atareado que estuviera con otros problemas, se le escapase algo que tuviera que ver con la educación. Su política estaba basada en la confianza: de otro modo, Avellaneda, en 1878, no hubiera llamado a Sarmiento para confiarle nada menos que la cartera política, cuando se iniciaba la etapa más crítica de su presidencia.

Sarmiento no era fácil

En lo personal, no puede negarse que, además de la relación política, existió durante ese mismo lapso también la amistad. No se ignora que esa relación tiene, entre los hombres públicos, características especiales y límites inevitables. Un político no puede carecer de “ese lado insensible, sin el cual no pueden manejarse los grandes asuntos”, como razonaba Winston Churchill a propósito de Henry Herbert Asquith.

Pero es innegable que hubo una amistad fuerte y auténtica. Si bien se la nota más en las cartas de Avellaneda que en las de Sarmiento, esto se debe al respectivo modo de escribir de uno y de otro. El romántico Avellaneda era proclive a exponer efusiones sentimentales, cosa que Sarmiento no practicaba. Creo que a Avellaneda le parecía necesario “decir” sus afecciones, mientras que a Sarmiento le bastaba con saber que estaban allí. Pero nadie puede negar, leyendo esos documentos, que hubo entre ellos una comunicación afectuosa durante muchos años, que no titubeaba en condescender a la confidencia y al rasgo familiar.

No era sencillo ser amigo de Sarmiento. Extraño sería que así ocurriera con alguien cuya inteligencia estaba enmarcada por sangre y nervios en constante ebullición. Si José Posse pudo serlo toda la vida y sin nubes, es porque siempre vivieron alejados y en mundos muy distintos.

Los mismos ideales

Las otras amistades del sanjuanino tuvieron, con mucha frecuencia, sus borrascas y sus cortes. Acaso exigía demasiado de sus amigos; confundía a veces la impotencia de ellos para satisfacer sus requerimientos, con la reticencia a hacerlo. El caso del fastidio de 1880 por la frustración de su candidatura presidencial, traduce un poco de lo que decimos. Avellaneda no tenía posibilidad de cambiar las decisiones de Roca -quien, en privado, denigraba las flaquezas de carácter del entonces presidente- y Sarmiento, como sin darse cuenta de eso, le pedía otros resultados.

Más allá de las alianzas políticas y a pesar de ellas, en la intimidad recóndita -esa a la que los historiadores no podemos llegar- Sarmiento y Avellaneda se quisieron y se admiraron, cada uno a su modo y con sus limitaciones.

Era una de esas relaciones que parten de una unidad de ideales, Ambos creían en una Argentina pujante, en pie de igualdad con las grandes naciones. Creían que, en la educación escolar y cívica, estaba el gran resorte para lograr todo eso. Creían en los maestros; en los libros; en el poder del espíritu. Ambos eran civilizadores. Ningún presidente de la República tuvo, con su antecesor o con su predecesor, una similitud tan fuerte de ideas en un concreto punto.

Por eso no parece arriesgado pensar que, con sus más y sus menos, enriqueció los espíritus del sanjuanino y del tucumano un sentimiento lleno de significado. Aquel que, como lo resume un bello párrafo de Juan B. Terán, “une dos vidas en una única línea recta y confunde, aun después de la muerte, en el campo de asfodelos como en el poema homérico, las sombras de los amigos”.