El primer medio de transporte colectivo que conoció el país fue la carreta. Las mejores se fabricaban en Tucumán. Cuando promediaba el siglo XIX, las reemplazaron las diligencias o “mensajerías”

Desde la época colonial hasta los últimos años del siglo XIX, viajar era una aventura bastante azarosa. Estaba reservada a un número escaso de personas, y eran muy pocos los que la emprendían con frecuencia. La inmensa mayoría de la gente vivía y moría en el mismo lugar donde había nacido, sin aspirar a conocer otro.

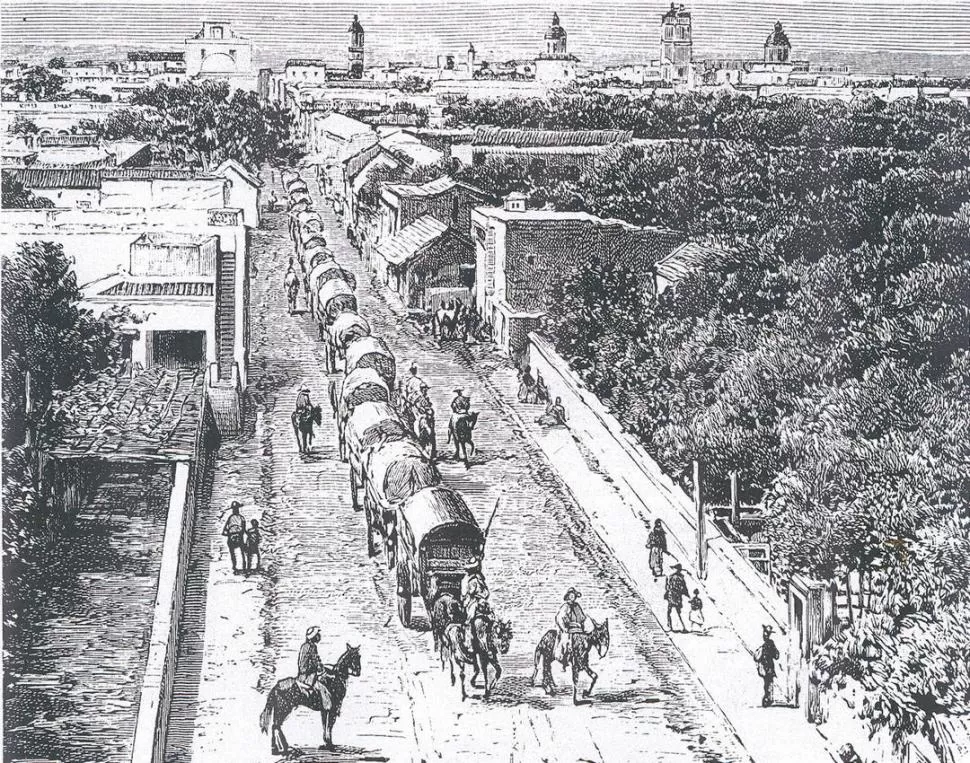

El primer medio de transporte colectivo que tuvieron los habitantes de lo que hoy es la Argentina, fue la carreta. Las más famosas eran fabricadas en Tucumán. Se trataba de un carro enorme, cerrado a los costados y en el techo por cuero y quincha, con dos grandes ruedas que superaban la altura de una persona. La tiraban yuntas de bueyes y en los viajes circulaban varias juntas, o sea en “tropa”.

Si bien los vehículos más ligeros reemplazarían después a las carretas para transportar personas, ellas continuarían sirviendo para llevar y traer mercaderías, hasta muchos años después de la llegada del ferrocarril.

La marcha de una carreta era de desesperante parsimonia. Cuenta Juan Bautista Alberdi que, cuando a mediados de 1824 partió a estudiar a Buenos Aires, ese viaje demoró dos meses. “Me parecieron dos días, porque en la forma que lo hice, fue un paseo de campo continuado. Dormía en mi carreta dormitorio. Montaba a caballo en la mañana y pasaba todo el día en correrías agradables”. Cuando volvía, a la noche, le parecía que la carreta “no había cambiado de lugar, tal era la lentitud con que marchaba la tropa”.

Carretas y volantas

Además la marcha era peligrosa. Se circulaba por huellas llamadas pomposamente caminos; había forzosas detenciones a causa de desperfectos, de ríos crecidos o de tormentas, y existía el riesgos de asaltos, por parte de forajidos o de aborígenes. No era raro que cada viajero, antes de partir, redactara su testamento.

Los más acaudalados, en los largos recorridos por zona llana, a comienzos del siglo XIX empezaron a usar las “volantas”, muchas de ellas de fabricación europea. Era un coche de cuatro ruedas que podía llevar hasta seis personas, con el equipaje acondicionado en el techo. Hacían de elásticos unas gruesas correas, las “sopandas”.

De ese tipo era el coche que algunos diputados usaron en 1816 para viajar a Tucumán, con motivo del Congreso: así vino Fray Cayetano Rodríguez desde Buenos Aires. El general Manuel Belgrano se movilizaba en Tucumán y en Salta en uno de estos carruajes, que hoy puede admirarse en el Museo de Luján.

Las mensajerías

Cuando iba llegando la segunda mitad del siglo XIX, aparecieron las galeras, llamadas también diligencias y más frecuentemente “mensajerías”, para conducir los pasajeros y el correo. Hemos visto su aspecto hasta el cansancio en las películas del Lejano Oeste: pescante alto, portezuelas con cristales y cortinillas y asientos tapizados en capitoné.

El presidente Justo José de Urquiza organizó, en 1854, las “Mensajerías Argentinas Nacionales” y nombró directores a los empresarios catalanes Juan Rusiñol y Juan Fillol. Implantó por decreto el “itinerario de postas” en las diversas provincias. La empresa requería grandes inversiones, pues además de los carruajes era necesario poner en condiciones los caminos por donde circularían.

El gobierno aportó el dinero, en préstamos que hizo a Rusiñol y Fillol al 6 por ciento de interés, y el servicio empezó a caminar.

El primer tramo que se inauguró fue de Buenos Aires a Rosario. Luego se habilitaron los otros, hasta constituir las tres “carreras de postas” de la Confederación Argentina. Una era Rosario-Córdoba-Tucumán-Salta-Jujuy; la otra, Tucumán -Salta-Catamarca-San Juan-Mendoza, y la tercera, Buenos Aires-Rosario. El servicio de Córdoba a Tucumán empezó a funcionar en 1855.

Viaje a Tucumán en 1871

Los boletos se compraban en el Correo, con número de asiento. Según su tamaño, los coches podía tener 6, 8, 12 y a veces hasta 16 lugares. Cada pasajero tenía autorización para cargar hasta “arroba y media” de equipaje: además, llevaba su comida y su bebida, para aguantar los tramos de 25 leguas que mediaban entre posta y posta. No se viajaba de noche. Las casas de posta debían izar la bandera nacional a la llegada de la mensajería.

Un vívido testimonio de lo que era trasladarse de Buenos Aires a Tucumán en 1871 -es decir, cuando faltaban cinco años para que llegara el tren a nuestra ciudad- consta en textos de Paul Groussac. Narra que tomó el vapor hasta Rosario, luego el tren hasta Córdoba, y desde allí la mensajería que lo llevó a Tucumán, a lo largo de “diez días cortos, por entre sierras y llanos, bosques y arenales”.

Los viajeros llevaban de todo en el carruaje, “desde la cama embolsada hasta el agua, que se cargaba cada mañana, en barril o en damajuana, para la provisión del día”. En su novela autobiográfica “Fruto vedado”, Groussac describe la partida del vehículo.

En marcha

“Amarrados los baúles, cajones y bolsas”, terminados los abrazos y la entrega de “paquetitos de última hora”, los ocho peones prendieron sus cuartas, el capataz enarboló su clarín, y en “medio de una salva de rebencazos, la mole monumental empezó a rodar con un espantoso alboroto y zangoloteo de ruedas, cadenas y postigos flojos, por las calles empedradas de Córdoba”.

Arrastrado “a la cincha por ocho caballos montados, dos tronqueros y seis cuartas“, pronto se internaría el carromato en los infernales caminos abiertos dos siglos atrás por las caravanas de carretas que venían del Alto Perú: “huellas anchas y hondas como acequias”. La marcha tenía breves detenciones para el descanso o “resuello” de los animales, generalmente bajo un árbol de copa ancha.

La posta

Un viaje de ese tipo, dice Groussac, en la caja sacudida por constantes barquinazos, era para sus participantes “una empresa memorable, un episodio de la vida”. Cuando llegaban a la posta, el capataz daba aviso con un toque de su clarín. Era un rancho precario con galería de pilares de quebracho, techo de cañizo y barro, sin más comodidades de “tres cuartos de adobe, fuera de una ramada abierta y la primitiva cocina con sus ollas de fierro”.

Los viajeros se sentaban a la mesa y comían el asado, reforzado por las provisiones que traían. Después, dormían en los catres de tientos disponibles, que tenían el aspecto de “haber aliviado las fatigas de tres generaciones”. Muchos grababan a cuchillo iniciales o leyendas en las paredes de la posta, por ese “sentimiento profundamente humano, casi irresistible: la protesta de lo efímero frente a la naturaleza inmortal, la tentativa desesperada de sobrevivirse y de durar”.

A la mañana siguiente, muy temprano, ya tirada por caballos frescos, la mensajería se ponía en marcha con su pasaje rumbo a Tucumán. Y llegaba el día en que, de pronto, después de la aridez, ingresaban en el paisaje distinto y fascinante de nuestra provincia.

Todo un acontecimiento

La entrada a la ciudad de San Miguel de Tucumán constituía “el acontecimiento del día”. Todos esperaban la llegada de la correspondencia y de los diarios del Litoral, además de alentar una intensa curiosidad por los forasteros. “La nota aguda del clarín acompañada por el trueno prolongado de las ruedas en el empedrado, hacía salir a la vereda a los tenderos y almaceneros: los pacíficos burgueses interrumpían su plática casera para ir al hotel o para averiguar en la botica el número, especie y calidad de los pasajeros”, narra Groussac.

“En la mesa de familia, en las trastiendas y de noche en la visita de los galanes, este advenimiento suministraba abundante pábulo para noticias y comentarios”. Y el periódico dedicaba, al día siguiente, largas columnas para hacer la biografía del “distinguido huésped recién llegado a estas playas”.

Así, los viajes representaban una peripecia que cada protagonista narraba una y otra vez, durante años, en las tertulias. Evocándolos, puede comprenderse por qué la llegada del primer tren, en 1876, fue mirada por los tucumanos con admiración parecida a la que les produjo el arribo del hombre a la luna.