Eternamente disfrazada de hombre, Catalina de Erauso, “La monja alférez”, peleó como soldado en la conquista y recorrió ciudades de América, inclusive Tucumán, siempre enredada en duelos y en riñas.

Entre los personajes novelescos que ofrece la historia de América en tiempos de la conquista hay pocos comparables a la singular “monja alférez”. Esta mujer trasvestida tuvo justa fama de guerrero, de espadachín y de duelista, a lo largo de increíbles peripecias. Sobre ella se han escrito muchos libros de historia y de ficción: entre estos últimos, uno fue obra del famoso Thomas de Quincey. En 1623, se ocupó de redactar -o de dictar- su autobiografía: la entresacó y comentó, entre otros, un historiador argentino, el jesuita Pedro Grenón, en el folleto “La monja alférez”. Claro que algunos juzgan a esas memorias como apócrifas y llenas de invenciones.

“Nací yo, doña Catalina de Erauso, en la villa de San Sebastián, de Guipuzcoa, el año 1585, hija del capitán Miguel de Erauso y de doña María Pérez de Galarraga y Arce, naturales y vecinos de dicha villa”, empieza diciendo.

A los cuatro años la colocaron en un convento de Dominicas, del que su tía era priora. Allí estuvo hasta los quince. Pocos días antes de profesar, riñó con la monja Catalina de Altiri. La paliza que ésta le propinó hizo que saltara esa noche la tapia del convento y echara a correr por calles que nunca había visto. Se refugió unos días en el bosque y decidió “acomodar sus ropajes al traje varonil”. Era una estrategia para sobrevivir, que pronto adoptaría definitivamente.

Todo un espadachín

Estuvo un tiempo en Victoria, al servicio de un profesor que la trató mal. Eso la determinó a irse a Valladolid. Con el nombre de Francisco de Loyola, logró el empleo de paje en la casa de un noble, don Juan de Idiáquez. Aterrada, vio un día que su padre llegaba de visita y oyó que, conversando con Idiáquez, se lamentaba por la desaparición de su hija. Escapó entonces rumbo a Bilbao. Pero también debió dejar esa ciudad cuando asestó una pedrada a un muchacho que se burlaba de ella, por lo que debió pasar un mes en la cárcel.

La errabunda vida de la disfrazada siguió en Estella, en San Sebastián y en Sanlúcar de Barrameda. Allí se enganchó como grumete en la flotilla de don Luis Fajardo, que zarpaba hacia América. Llegó a Cartagena de Indias, robó dinero al capitán del barco y se afincó un tiempo en la villa de Sarra.

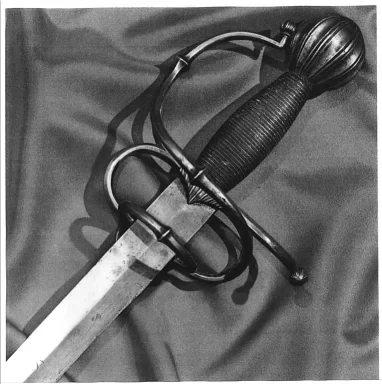

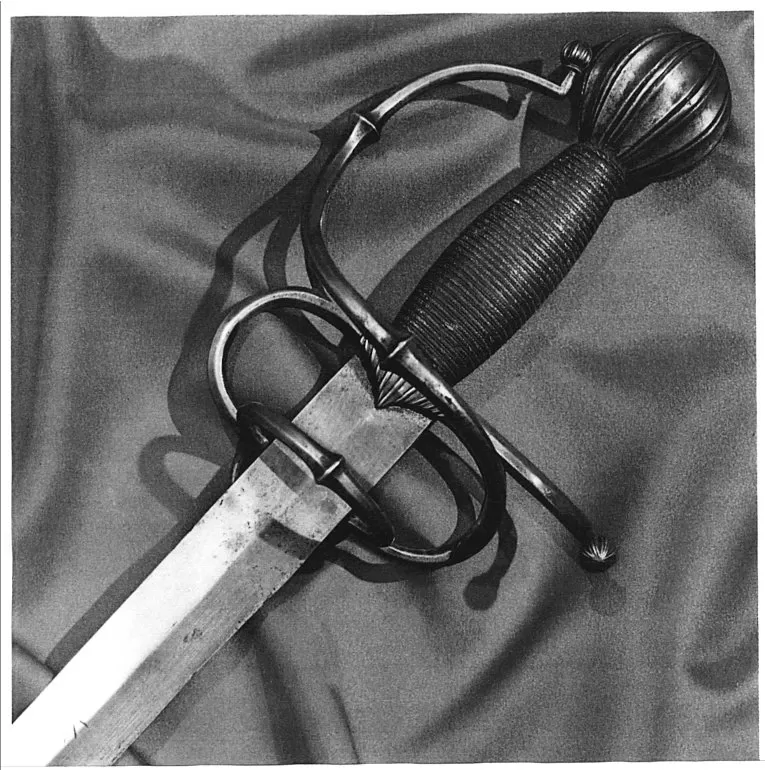

Estaba cierto día en la Comedia, cuando discutió con un tal Reyes. Este la amenazó y ella, desarmada, tuvo que tragar la humillación. Pero poco después, cuenta, “tomé un cuchillo, fuíme a un barbero, lo hice amolar y picar el filo como sierra”. Además, se armó con “la primera espada que ceñí”. Así equipada, salió a la calle, desafió a Reyes y le hizo un gran tajo en la cara con el cuchillo. Un amigo del herido sacó la espada y lo mismo hizo Catalina. “Tirámonos los dos y yo le entré una punta por el lado izquierdo, que lo pasó y cayó”.

Combates y duelos

Se refugió en una iglesia, pero el corregidor Quiñones la sacó de allí y la llevó a la cárcel, con grillos y cepo. Fue liberada gracias a diligencias del obispo, quien sostuvo que Quiñones había violado el santo derecho de asilo. Así, Catalina volvió a su antiguo empleo un tiempo y luego pasó a Trujillo. No pudo contener su índole pendenciera. Mató en duelo a un hombre y escapó a Lima.

Desde esa ciudad, bajo el nombre de Alonso Díaz Ramírez de Guzmán, pasó a Chile. Segura de que no la reconocerían, se arriesgó a enrolarse como soldado, durante tres años, en la compañía que mandaba su propio hermano, Miguel de Erauso, quien no la reconoció. Peleó bravamente contra los indios en varias refriegas y se distinguió en Paycolí por haber ultimado al cacique y recuperado la bandera de su compañía. Fue entonces ascendida al rango de alférez.

Su rastro vuelve a aparecer en Concepción. Allí, en la riña suscitada tras una partida de naipes, mató a un camarada: logró salvarse porque otra vez se refugió en la iglesia. Tiempo después, aceptó apadrinar en un duelo a su amigo Juan de Silva. El lance terminó con un feroz encuentro a cuchilladas entre los padrinos, con la muerte de uno de ellos. Algunos dicen que se trataba de su propio hermano, Miguel.

En Tucumán y Cuzco

La disfrazada alférez tuvo que huir de nuevo. Esta vez cruzó la cordillera y llegó a Tucumán. No se sabe qué aventuras corrió en nuestra tierra, pero sí que pasó después a Potosí. Allí luchó con distinción contra los aborígenes, a la vez que seguía complicándose con frecuencia en riñas y en duelos.

Volvió después a Lima y al Cuzco donde, tras una discusión de juego, se batió con “un hombre moreno, velloso, muy alto, que con la presencia espantaba”, y a quien apodaban El Cid. “Tiróme una estocada y apartéla con la daga. Y tiréle yo otra, con tal suerte que se entró por la boca del estómago, atravesándolo, y cayó pidiendo confesión para morir”, narra Catalina, quien resultó seriamente herida en ese encuentro.

Ya curada y perseguida por la autoridad, logró finalmente arribar a Huamanga. Pero una noche los alguaciles la acorralaron en las cercanías de la iglesia. Ella logró derribar a uno de un pistoletazo. El obispo fray Agustín de Carvajal oyó la detonación, salió a la calle y detuvo la pelea. Retiró las armas de manos de Catalina y le dio auxilio.

Hora de la verdad

La monja -es decir, el soldado Alonso Díaz- confió su secreto al prelado. Este, atónito, la hizo reconocer por señoras que juraron que era mujer y que estaba “intacta como el día de su nacimiento”. La colocó en el convento de Santa Clara. Poco después murió Carvajal, y el arzobispo de Lima la hizo llamar, instalándola en el convento de La Trinidad como huésped.

Luego se embarcó para España. Pero en Cádiz volvió a vestirse de hombre con uniforme de alférez, en 1628. Estuvo en Sevilla y en Madrid fue presentada al rey Felipe II, quien le dio una pensión de ochocientos ducados. A pesar de su uniforme y de que se hacía llamar Antonio Erauso, la gente la conocía ya como “La monja alférez”.

Se sabe que estuvo en Génova y que en Roma la recibió el papa Urbano VII. Después, habría regresado a México: su rastro se pierde en Veracruz, donde se supone que murió hacia 1635. El pintor Pacheco, suegro de Velázquez, pintó al óleo su retrato, que se guarda en la galería Shepeler, de Aquisgran.

Se sabe que enamoró a mujeres, lo que fue causa de algunos de sus duelos a espada. Historiadores como Grenón suponen que eso no tenía relación con su identidad sexual, y que constituía un mero recurso para no ser descubierta.

Un aire marcial

Una obra de referencia expresa que, “según lo mucho que sobre ella han escrito sus contemporáneos, era demasiado alta para mujer, pero sin que llegar a tener la estatura de un hombre; su fisonomía no era ni hermosa ni fea; sus ojos eran negros y brillantes y muy abiertos; llevaba los cabellos cortos y perfumados, según la moda del tiempo en que vivió, y vestía a la española; tenía aire marcial, sabía llevar muy bien la espada y su paso era ligero y elegante; sólo sus manos y pies pequeños tenían algo de femenino, y su labio superior estaba cubierto por un bozo negro muy fino que, sin ser un verdadero bigote, daba aire marcial a su fisonomía; más que los años, las fatigas alteraron sus facciones”.