El doctor Antonio Torres (1891-1982) fue una de las grandes figuras de la cultura tucumana durante el siglo que pasó. Su nombre se inscribe entre los miembros de la Generación del Centenario, de los que fue discípulo y amigo. Yo ya lo conocía y teníamos excelente relación. Pero seis años antes de que muriera, tuve la suerte de que me aceptase hacerle un largo reportaje. Se publicó en una revista local de breve vida. Creo interesante transcribir lo principal de su contenido, como homenaje a su singularísima personalidad y como un paseo por sus tajantes opiniones.

Era un día sofocante de enero de 1976 cuando llegué a su casa de San Lorenzo 684. Me hicieron pasar al living y de pronto, dos brazos me rodearon los hombros, desde atrás: “Mi amigo, qué dice, qué milagro verlo. ¿Así que un reportaje, como si fuera López Rega o la Isabelita? Venga, venga, nos sentamos donde usted quiera”

Más de un metro noventa de estatura, el pelo blanco revuelto, los ojos –que apenas ven- apareciendo bajo unas cejas enmarañadas, los brazos y las piernas larguísimos, y la corbata de moño a medio anudar. Ahí estaba el doctor Antonio Torres: “el loco Torres”, como lo apodaba la gente.

En la ciudad

Nació el 5 de noviembre de 1851, en el Monte Grande de Famaillá. Sus padres eran don José Torres, español de Granada, y doña Aurelia Córdoba, hija de español y nacida en Lules. Tuvo Antonio tres hermanos, Alberto, Fernando y una mujer, Cira. Vivió los primeros años de su existencia en el Monte Grande, hasta que su padre compró una finca en Acheral, “donde me he criado, sobre el rio Aranilla, en la boca de la quebrada de Tafí”. Un día lo trajeron a la ciudad. “Usted no sabe la tragedia que fue para mí. Conservo como impresión terrible la perdida de la libertad: el día en que me topé con las paredes, las calles, el horizonte limitado”, recuerda. Prendo el grabador y lo dejo que hable de lo que quiera. Es un gran testigo y todo lo que me diga interesa.

Vivían en la calle Buenos Aires 386. “Entré a la escuela de San Francisco que dirigía el padre Espinosa”. Conservaba buen recuerdo de este profesor, “que nunca habló en clase y que enseñaba con el silencio y el gesto”. Pasó de allí a la escuela de un tal bachiller Sibolich, y finalmente terminó en el Colegio Sagrado Corazón.

Un manto y un báculo

Una persona de la familia se acerca e intenta poner algo de orden en las canas revueltas y enmarañadas. “No, nunca me han peinado. ¡Ahora poneme gomina y echame perfume para que salga en la foto! Yo soy como Sócrates, la sencillez máxima, todo esto, la corbata, qué sé yo. Me bastaría un manto griego y un bastón para apoyarse en la vejez, un garrotín. ¿Se acuerda de Rubén Darío: ‘De desnuda que está, brilla la estrella’? Ay, la gente, cómo se complica. Vea, a mí me deben haber regalado un centenar de relojes y nunca los he podido usar. Yo, para saber la hora, miro la sombra de la calle, y me ubico inmediatamente”.

Volvemos al tema del Colegio. Recuerda la “tremenda influencia” de Ricardo Jaimes Freyre, que era “un maestro cien por cien, como jamás ninguna generación futura podrá tener”. En “orden decreciente”, evoca al padre León Castillón, del Sagrado Corazón, “violento, pero eficaz y didáctico”. Era un naturalista “y enseñaba; de ahí me viene la afición que he tenido siempre por la naturaleza. Yo recorría el bosque y sabía dónde estaba todo, en qué paja el nido de la perdiz. Les ponía comida cerca de los nidos”.

A esta altura trato de que el doctor Torres hable de él mismo. Inquirir si siempre fue ese rebelde, el famoso disconforme, el hombre que decía siempre lo que le daba la gana. ¿Habrá sido toda la vida ese personaje iconoclasta y para muchos molesto como una avispa?

Doctor en Córdoba

Me cuenta que “de joven era muy introvertido. Un poco melancólico, solitario, no me gustó nunca la algarabía, la pandilla, esos juegos de montón, de pelota, de patadas. Y no porque me considerara marginado, sino porque voluntariamente huía del barullo”. Le gustaba la soledad y era un buen estudiante, salvo en matemáticas. Era una materia que “me enfermaba: bolsas de hielo en la cabeza con una multiplicación nomás”.

Después del Sagrado Corazón y de recibirse de bachiller en el Nacional, partió a estudiar Medicina a Córdoba. Se graduó en la época de la Reforma Universitaria de 1918. “Fui agente activo de la Reforma, para vergüenza de mi senectud. Porque tuvo por objeto sacar a todas las personas honestas, honradas y sabias y traer la avalancha zoológica”. Se graduó con una tesis doctoral sobre “La memoria y sus variaciones”. En realidad, lo había llevado a esa carrera la admiración que su familia tenía por el doctor Francisco Mendioroz. Además, su padre le decía siempre que “en toda familia debía haber un médico, un militar y un cura”.

“Antipopulachero”

Ya doctorado, lo mandaron como premio a Francia, pero en Río de Janeiro debió volverse el barco, porque todavía no estaba el clima en Europa para viajes de estudio. Acababa de terminar la Gran Guerra. Probó un tiempo en Córdoba y al año ya era profesor suplente en la Universidad. Pero Tucumán lo atraía, sobre todo por obra de su padre, hasta que al fin decidió quedarse aquí. Empezó entonces a ejercer intensamente la medicina.

Entró un poco en la política. “Era una cosa lateral, la política. Porque eso era populacherismo y yo soy antipopulachero. Tengo el sentido discriminador de la aristocracia. Soy antimultitudinario”. De todos modos, fue médico de dos gobernadores, como Juan Bautista Bascary y Octaviano Vera. Y también del sabio Miguel Lillo.

Miguel Lillo

La sola mención de Lillo hace cambiar la lenta crónica. Autor de la única biografía del científico tucumano (”Lillo, vida de un sabio”), el doctor Torres sintió, desde niño, el impacto del maestro. “Había sido nuestro profesor en el Nacional, pero era ineficaz en la enseñanza. Esa era un modo de subsistencia para él, nada más. Cuando vine a quedarme definitivamente, fui a visitar a mis maestros: a Lillo, al cura Castillón, a Juan Terán, a Juan Heller, a Alberto Rougés”. Solía anotar en una libretita sus dudas científicas. Un día recibió un enorme paquete de libros, que Lillo le enviaba y donde estaban las respuestas a las preguntas que le había hecho. “Lo que me quería decir era; no preguntes, estudia. ¡Qué lección! ¡Qué vergüenza! Cerré el consultorio y me puse a leer diez horas diarias”.

Cosas bochornosas

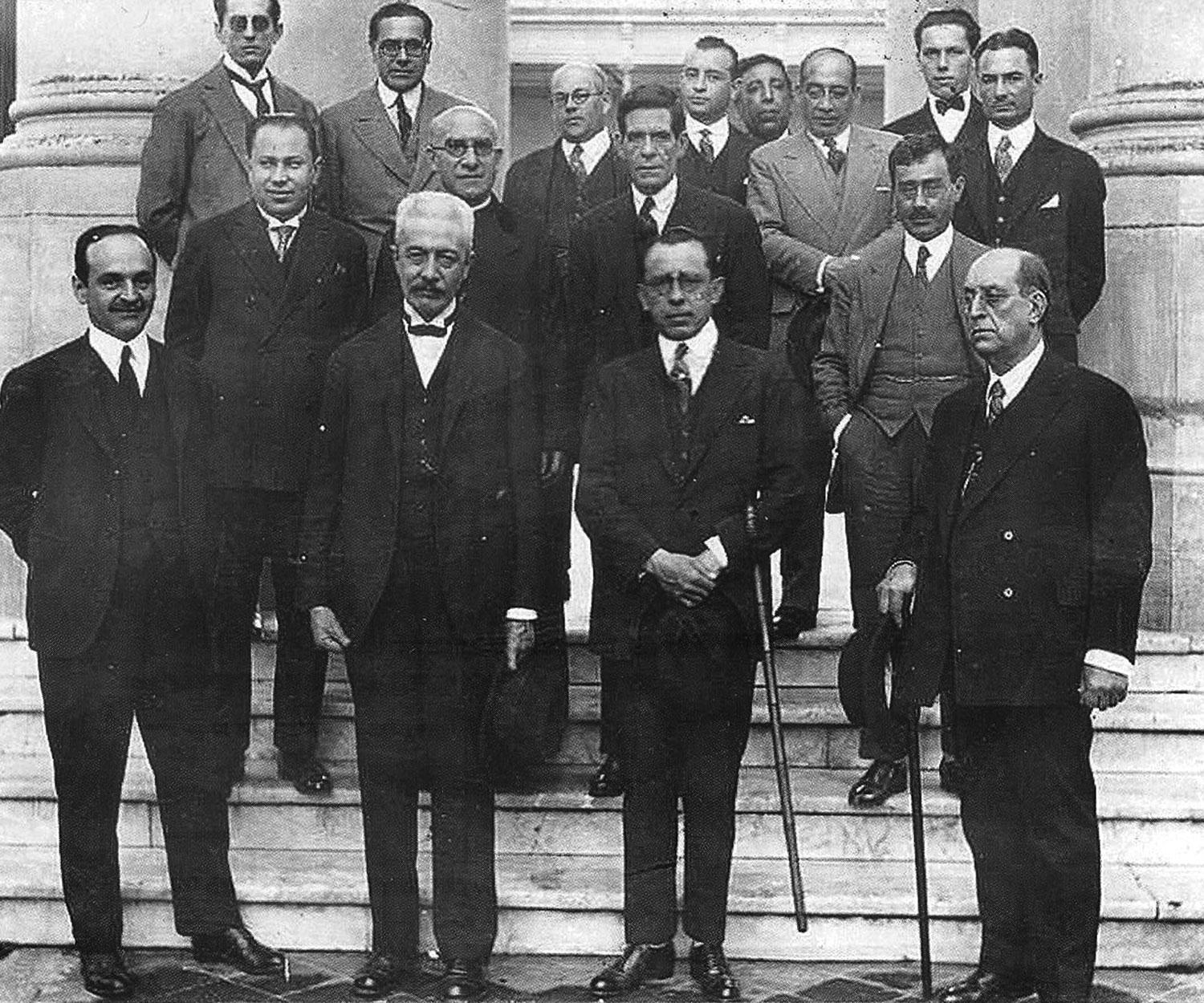

No sin trabajo, le pido una cronología de su actividad. Fue médico de la Policía, jefe del servicio médico del ingenio Amalia, médico de innumerables mutuales e instituciones religiosas. También, vocal del Consejo de Higiene; interventor del Instituto Microbiológico, junto con Miguel Lillo; catedrático de Anatomía y Física. También, diputado a la Legislatura provincial en 1933 y 1935, concejal en 1927 y varias veces candidato. En 1964, presidió el Consejo Provincial de Difusión Cultural.

“He tenido cargos por exigencias del momento, pero nada que quiera recordar. Todo eso es bochornoso”, dice tras haberme enumerado trabajosamente algunas de sus funciones. “La única que no es bochornosa ocurrió por error de valoración, cuando don Miguel Lillo me nombró miembro vitalicio de la Comisión que gobierna la actual Fundación”.

Lo más valioso

A esta altura de la vida, Torres se siente “deshumanizado”, asegura. “Yo vivo ya como si estuviera en el pasado; he entrado poco, algo, en la conciencia pública, pero ya me han degradado, ya no soy doctor ni nada”. Le pregunto si podría definir alguna gran satisfacción de su vida y me contesta: “la de verlo a usted ahí, porque me viene la conciencia de no haber vivido en vano”.

Sin titubear, elige lo más valioso de todos sus años: “no haber mentido nunca ni engañado a nadie. Me he dado con toda sinceridad, con toda honradez, sin recovecos, abierto. En la vida profesional me satisface no haber cobrado los honorarios de algunos médicos de ahora, que son capaces hasta de fraguar una operación para cobrar de más”.

Vuelve a tocar de paso la política. “Me compadezco del necesitado y lo asisto con generosidad, pero tener cariño a una manifestación pública, no. Me repugna. Jamás he tenido fe en el juicio del público. La historia enseña algo: pan y circo, tan usado en los últimos tiempos. Viejo oficio de explotar el vicio, que es lo que hacen los políticos mediocres”.

El hombre de hoy

Y el hombre de hoy “¿puede ser que haya llegado al límite y que estemos en trance regresivo? Por su propia actividad, se envenena a sí mismo, en su alimentación tóxica y hasta en el mismo contacto con sus semejantes, ya que se acerca al otro para ver cómo ‘logrerearlo’, cómo lo estafa, cómo lo aprovecha”.

El doctor Torres escribió dos ensayos importantes. Además de su biografía de Lillo, una “Historia médica del Tucumán” y varios cuadernillos de versos. Entre sus poemas más citados está “El árbol dichoso”, cuyas primeras líneas dicen: “Algarrobo, tres veces centenario;/ eres mástil, antena, campanario,/ y una caja de música a la siesta/ con cigarras y pájaros de fiesta/”…

Se ha hecho demasiado tarde, y de debo dejar, con pena, la chispeante y reveladora charla del doctor Antonio Torres. Mucho lamenté no haberlo podido ver de nuevo. Murió el 12 de agosto de 1982.