Una costumbre con rancia tradición.

La siesta ha tenido siempre gran importancia en las provincias del norte. Paul Groussac (1848-1929) llamaba a Tucumán “el histórico sesteadero de las Provincias Unidas”, y consideraba que la vida de sus habitantes, allá por la penúltima década del siglo XIX, podía caracterizarse con el lema general de “Siestas y Fiestas”.

Al evocar sus mocedades tucumanas en 1921, el doctor José Ignacio Aráoz (1875-1941) recordaba “aquellas horas muertas y agobiantes de las siestas de verano, durante las cuales la vida de la aldea se suspendía, más en absoluto que en la propia noche”. Desde el almuerzo, “en el bochorno canicular, no se veía un ser viviente en las calles, y las casas se cerraban y sus habitantes se entregaban al sueño; y los niños, recogidos en las vastas y frescas habitaciones, escuchaban amedrentados los cuentos del Duende que, con una mano de hierro y otra de lana, andaba a esas horas…”

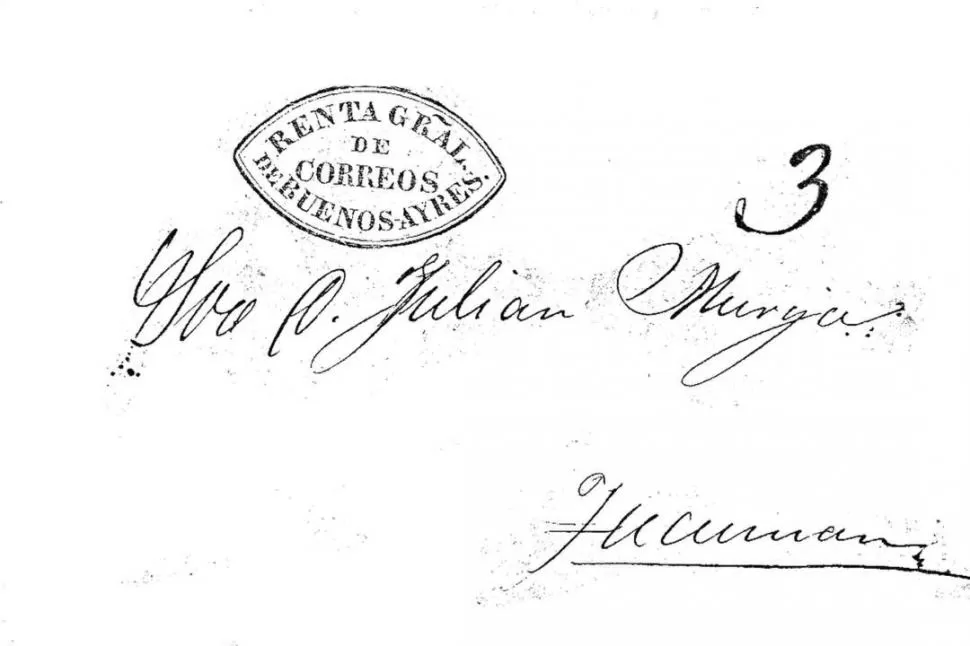

Una carta de don Estanislao Frías al coronel Julián Murga (1820-1867), escrita desde Buenos Aires el 27 de abril de 1854, se refería jocosamente al tema. Frías decía al “estimado amigo” Murga, que “el año pasado tuve una carta suya, cuando andaba, como tengo costumbre siempre, comiendo el pan extranjero, y emigrando por todas las causas buenas o malas”.

Seguía. “Tanta ha sido mi correría, que hasta fui a tirar la rienda en el Paraguay, la mejor de todas las tierras, pues se duerme siesta todo el año, a calzón quitado y desde las 12 del día hasta las 6 de la tarde”. Se acordaba entonces, comentaba, “de mi amigo Murga, que gozaba tanto en una siestita”.