Según Ramos Mejía, el almirante Brown, auténtica gloria de la historia naval, estaba sacudido por la neurosis y tenía miedo de ser envenenado. Rosas llamaba “locuras del viejo Bruno” a esas crisis.

Pocas figuras de la historia argentina, en la etapa tendida entre la Independencia y la Organización Nacional, tuvieron una actuación tan prolongada y exitosa como el almirante Guillermo Brown. Era irlandés de Foxford, nacido en 1777, y llegó a nuestras playas en 1909.

Muchos retratos

“No teníamos astilleros, ni maderas, ni marineros, ni nuestro carácter nos arrastraba a las aventuras del mar, y nadie se imaginaba que con esos elementos pudiéramos competir algún día sobre las aguas con potencias marítimas que enarbolaban, en buques de mástiles, centenares de gallardetes”, escribió Bartolomé Mitre. Agregaba que “a ese prodigio lo realizó el almirante Brown, en los momentos de mayor conflicto, en las dos guerras nacionales que ha sostenido la República Argentina”. Le tenía una enorme admiración. “Brown en la popa de su barco, valía para nosotros una flota”, escribió.

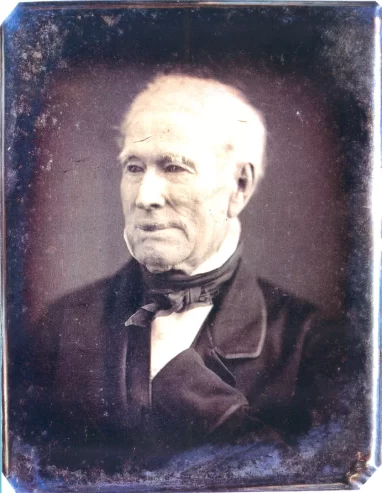

Los primitivos fotógrafos de Buenos Aires retrataron varias veces a Brown, de manera que conocemos perfectamente su aspecto físico. En la más antigua de esas imágenes, el almirante posó tomado de la mano de su esposa inglesa, Elizabeth Chitty, con quien se había casado en 1809.

Esa vívida placa fue analizada a fondo en un erudito libro reciente de Carlos Vertanessian, “Primeros daguerrotipos en la Argentina 1843-1844”. Ese investigador llega a la conclusión de que la toma fue obra de John Elliot y la fecha en 1844. Eso la convierte en la más antigua imagen fotográfica de la Argentina, de las conocidas hasta hoy.

La tragedia de Elisa

Brown tuvo una desgracia terrible en su vida. Su hija favorita, Elisa, pereció ahogada al caer en un pozo del Riachuelo, a donde había ido a bañarse acompañada por un hermano, el 27 de diciembre de 1817. Circuló el insistente rumor de que se había suicidado, difundido por Pastor Obligado en sus “Tradiciones argentinas”. Estudios más profundos lo consideran un accidente.

Pero no hay duda de que Elisa tenía razones para estar seriamente deprimida, desde pocos meses atrás. A comienzos de abril, su novio de 24 años, el marino escocés Francisco Drummond, héroe de la acción de Juncal, había perdido la vida durante el combate de Monte Santiago. Dicen que, antes de expirar, quiso despedirse de su comandante y futuro suegro, Guillermo Brown. El almirante solamente le dijo que había cumplido con su deber. José María Ramos Mejía, en su célebre libro “Las neurosis de los hombres célebres en la historia argentina” (1882), sostiene que el almirante era un gran neurótico, y se detiene largamente sobre las manifestaciones que lo llevaban a esa conclusión.

Miedo al veneno

Apoyado en varias referencias, incluidas las que le suministró el historiador Vicente Fidel López, afirma que Brown sufrió, desde siempre, delirios persecutorios que se fueron acentuando con la edad. Estos vinieron luego de una larga temporada durante la cual se sintió imaginariamente enfermo del hígado y del estómago.

Lo invadió el constante miedo de que lo envenenaran sus enemigos, y sospechaba que ellos viajaban ocultos en los barcos bajo su comando. Por eso, cuando navegaba, hacía vigilar escrupulosamente la cocina, y obligaba a inspeccionar con meticulosidad la grasa, la leche, las harinas y el café. Rechazaba cualquier alimento que le fuera ofrecido con insistencia. Nunca bebía agua o vino que no fuera de su propio botellón, y siempre lo hacía probar antes por un asistente de confianza.

El mínimo trastorno gástrico que experimentara, le provocaba la inmediata sospecha de que ocultos enemigos habían logrado, al fin, su propósito de emponzoñarle el organismo. No identificaba a esos enemigos, aunque a veces decía que eran “los ingleses”.

Locuras del viejo Bruno

Documentos que se conservan, escritos de su mano, revelan que clasificaba a esos imaginarios criminales en “envenenadores de primero, segundo y tercer grado, y de grado superlativo”, según escribe Ramos Mejía.

Se contaban muchas anécdotas sobre estos arrebatos, a los que Juan Manuel de Rosas llamaba risueñamente “las locuras del viejo Bruno”, y que para Vicente López eran “nostalgias terrestres”.

Por ejemplo, una vez hizo arrestar a la prostituta que subió a visitar a un marinero, estando el barco anclado en el puerto. No la sancionó por ese hecho, sino porque llevaba en un pañuelo caramelos y un frasquito de perfume: a gritos, Brown decía que todo eso contenía veneno.

También se enfureció con otro marinero, cuando lo encontró en cubierta limpiando un pescado. Lo acusó de que estaba a punto de llenarlo de veneno y llevarlo a cocinar. Le arrebató el pescado, pero no lo tiró al mar: lo hizo embalar en una caja, que envió a tierra con orden de enterrarla lejos de las aguas, para que no las contaminara.

La visera ladeada

Nombró a uno de sus oficiales, Almanza, como “encargado de la cocina”, para que vigilara al cocinero y a sus ayudantes. Esta comisión hizo a Almanza perder el respeto de los subordinados. Al extremo de que, un día, el marino portugués Gandulla se abalanzó sobre el encargado y lo mató a puñaladas.

Para sus hombres, el signo de que el almirante Brown estaba inmerso en una de estas crisis neuróticas, era que ladeaba la visera de su gorra hasta dejarla sobre la sien. En esos momentos nadie se atrevía a acercársele. Se limitaban a desear con fervor que el mal rato pasara y retornase la normalidad.

Brown había comprado una quinta en Barracas. Prefería vivir, dice Ramos Mejía, “lejos de la ciudad, lejos de todo contacto humano, en una casa solitaria, sombría, medio oculta entre inmensos pajonales y en el centro del bañado que se extendía hasta las bocas del Riachuelo”.

De acuerdo con la descripción de López, la casa de la quinta era “un cuadrilátero estrecho y elevado, de tres pisos, agujereado en algunos puntos con ventanas corredizas, a la inglesa, y con pilastras superiores que le daban el aspecto de un torreón lóbrego con almenas”.

Narra Ramos Mejía que un día, muy a regañadientes y luego de que golpearan la puerta largo rato, Brown no tuvo más remedio que franquear la entrada a unos visitantes distinguidos, los generales Riera y Guido. Estos divisaron, en el zaguán, “dos o tres macanas nudosas, una larga espada y algunas tercerolas, agrupadas en un rincón, con la mira de resistir a alguno de esos asaltos imaginarios con los que soñaba sin cesar.”

Un héroe popular

Después, Abel Chaneton y otros historiadores afirmaron que las apreciaciones de Ramos Mejía debían tomarse con pinzas, ya que estaban cargadas de exageración. Y que, en cualquier caso, las crisis ocurrieron durante un tiempo y luego desaparecieron. Como siempre sucede, es bastante probable que la verdad resida en el punto medio.

Brown adquirió auténtica popularidad en la ciudad de Buenos Aires a partir de sus éxitos navales. En 1829 se imprimió una litografía con su retrato. Se la vendía en la calle, y la gente la compraba como pan.

Cubierto de gloria y respetado por todos sus contemporáneos, el almirante Guillermo Brown falleció el 3 de marzo de 1857. Dos años antes, había enviado a su amigo Mitre unas memorias sobre su carrera, que redactó en tercera persona. En la carta que las acompañaba, decía que había querido poner fin al escrito, “antes de emprender el gran viaje hacia los sombríos mares de la muerte”.